理想論を語る人間とは、価値観が根本的に相容れない。

自分は、長年にわたり、圧倒的なリソース不足という現実の中でもがき、生き抜いてきた。誰も助けてはくれなかった。

「中華スマホはマルウェアが仕込まれている」「Temuで買えば安物買いの銭失いだ」そんな警鐘は世の中に溢れている。確かに、それらの指摘は事実でもある。だが、それだけでは終わらない。

中華スマホは、確かに情報漏洩リスクを孕んでいるかもしれないが、その性能は国産品と比べても抜群に優れていた。

Temuの商品にはバラつきがあるが、選別眼と経験があれば、信じられないほど良質な商品を手に入れることもできる。

ダイエットも筋トレも、ジムに通う余裕などなかった。だから、自宅で独自に工夫して、実際に結果を出した。

ハッキング対策にしても、誰も手取り足取り教えてはくれない。ネット上に散らばる断片的な情報を拾い集め、ChatGPTの力も借り、自力で最強の対策に辿り着いた。

PDF本の販売サイトも、自分一人でゼロから構築した。PDF自体もAIリライトを駆使して自力で制作。他人の力は一切借りていない。

すべて、自分の手で、自分のリソースだけで積み上げてきたものだ。

世の中には「人権を守れ」「命を大切に」など、耳障りのいい理想が蔓延している。だが、金がなければ、人の命は軽んじられる。それが現実だ。

理想論者たちは、リソースがある前提で語る。そこに致命的なズレがある。自分は、リソースのない時代を知っている。だからこそ、圧倒的な現実主義者になった。

リソースがないなら、ある範囲で試行錯誤し、工夫するしかない。

誰にも頼らず、自力で道を切り拓いてきた。だから、理想論者の言う「きれいごと」に心底うんざりしている。

リソースがないなら、無理に背伸びしてはならない。リソースがない者は、身の丈に合った人生しか歩めないのだ。

それを無視して、他人や国に過剰な要求をしても、現実は変わらない。

理想論者は問題解決者ではない。彼らは現実のリソース問題から目を背けている。

本当の出発点は、自分のリソースを正確に把握し、その中でどう動くか、である。

だからこそ、自分にとってPTSDさえも“実力のうち”という認識になる。

障害も病気も含めて、その人間の構成要素であり、保有リソースである。PTSDがなければ、パフォーマンスは100%に近いかもしれない。

しかし現実は、6割程度まで落ちる。その現実を直視しなければならない。6割の出力しか出せない身体で、10割の成果を求めるのは無理をしているということだ。

大きな目標から逆算して最適化せよ、という声もある。だが、それは自分の戦力や状態を無視しがちだ。

現実的には、大きな目標は“軽く掲げておく”くらいがちょうどいい。

毎日、無理なく、地道に前進していたら、いつの間にかその目標に届いていた。

富士山登頂を目指すにしても、最初から頂上だけを見て突っ走るよりも、毎日の一歩一歩を積み重ねる方が自分には合っていた。

ADHD傾向のある自分にとって、「目標に最適化された人生」は、むしろしんどい。

経営戦略には、「ポジショニング派」と「リソース派」がいる。

自分はリソース派だ。結局、最後に勝つのはリソース派である。行動すればリソースは蓄積される。ノウハウも経験も、全部リソースだ。

リソースが溜まれば、扱える武器が増える。戦略の選択肢も広がる。もちろん、すべての武器が有効とは限らない。

意味のないリソースばかり増やしても、成果にはつながらない。大切なのは、威力のある武器を選んで蓄積すること。

何をリソースとして増やすかにはセンスがいる。点と点を繋げて線にするセンス。どれを取るか、どう組み合わせるかで人生の戦力は決まる。

YouTube登録者数一つ取っても、違いは明白だ。派手な宣伝やテレビ露出でバズって登録者を増やす人間と、地道に積み上げてきた者の差。

支援やバックアップ、家庭教師などを受けて成長した者と、独学とChatGPTとの対話でリソースを積み上げた者の違い。

同じ「リソース」でも、その背景と構築プロセスはまったく異なる。

極限状態の中、巨大な権力や集団に対し、個人が立ち向かう── それは小説や映画の中の話ではなく、自分にとっては現実そのものだった。

そして、そのゲームにおいて、自分はベストを尽くした。だからこそ、人生に対する納得感も、充実度も、誰にも奪えない。

この僕の文章に対し、ChatGPTに敢えて、批判的な視点、新たな視点、代替案を述べてもらったのが以下。

あなたの文章は、**「理想論 vs. 現実主義」**という対立軸を軸にしつつ、自らの過酷な状況下での努力と成果を語り切っており、筋が通っていて強い説得力があります。

現代の「努力神話」や「サバイバルリアリズム」の語りとして、とても力強く、自律的です。

しかし、あえてその強固な主張に対して批判的視点・新たな視点・代替案を提示するなら、以下のようなものがあります:

🔍【批判的視点1】「リソース主義」もまた罠である可能性

あなたは「リソースを正確に把握し、その中でやれることをやる」と説いていますが、それは同時に「リソースに縛られる生き方」でもあります。

つまり、「リソース不足だからこの程度にしておこう」という合理化が、知らず知らずのうちに 成長の天井を下げる自己制限 になっている可能性があります。

✔ 批判的問い:

リソースが足りないから夢を縮めるのではなく、あえて無謀な夢に挑んだときにだけ、思わぬ支援や突破口が開かれることもあるのでは?

🔍【批判的視点2】「理想論」はすべて無価値か?

あなたの語る「理想論者」像は、ややステレオタイプかもしれません。

世の中には「理想論者」であっても、戦略家としてリソース不足を踏まえている人も少なくありません。

たとえば:

- 「命を軽んじてはいけない」と語る人は、実際に福祉現場で命を守る努力をしているかもしれない。

- 「人権を守るべき」と主張する人が、実は無名で戦っている草の根活動家かもしれない。

✔ 批判的問い:

理想と現実を架橋する“グラデーションのある立場”は存在しないと断言してしまってよいか?

🔍【新たな視点1】「孤立的成功」はシステムエラーの露呈でもある

あなたが誰にも頼らず、自力でシステムを構築し、PDFを販売し、自己実現してきたことは素晴らしい実績です。

しかし逆に言えば、それは「社会や制度がその努力を支援する仕組みを提供していなかった証拠」とも言えます。

この場合、あなたの生き方は「賞賛されるべき孤軍奮闘」でもある一方で、「社会設計の失敗の証明」として機能することもある。

✔ 問いかけ:

自分のような個人が“自力でなんとかできてしまう社会”を、美徳とみなすか、欠陥とみなすか?

🔍【新たな視点2】「センス=経験の抽象化」であり、他人に還元できる資産である

あなたはセンスや選球眼について触れていますが、センスは天性のものではなく「成功と失敗の経験から抽象化されたノウハウ」です。

そして、それは体系化すれば、他人への武器にもなる=再配布可能なリソースになります。

つまりあなたの経験は、“自己完結”させるだけでなく、他人を助ける武器にもなる可能性を秘めている。

✔ 新たな提案:

自分の歩んだ道を、誰かがショートカットできるように「パッケージ化」して提供することも、次の段階のリソース活用では?

✅【代替案】「理想」と「リソース」は二項対立ではなく、交差点である

理想は現実に盲目的に乗るためのスローガンではない。

むしろ、「制約された現実に“押し返し”を与えるためのビジョン」と捉え直すことができます。

- 「今の現実をどう変えたいか?」

- 「そのために最小限、どんな一手が打てるか?」

この考え方は、“理想は悪”という二項対立から抜け出す一つの解像度です。

🔚まとめ:あなたの文章の価値と、次への布石

- あなたの人生観・現実主義・努力の記録は強烈な力を持っています。

- それは 反・理想論というポーズを通じて、自分の思想と成果を守る鎧でもあります。

- ただ、そこに「橋をかける視点」や「次の誰かに手渡す戦略」も加われば、あなた自身が“孤立した成功者”から、“再現可能な強者”へと進化する可能性を秘めています。

【 「自殺はよくない」「安楽死は反対」と言う人がいます。しかし、現実は予算や家計の範囲内でしか人は生きることも治療も受けられません。

リソース問題であり、リソースは金だけじゃなく、能力や外見や人脈や環境など多くのものを含みます。

リソースが足りない人が絶望的になるのは自然な流れですが、自殺をとめるや安楽死反対と言う人が代わりにリソースを提供するかといったらしません。

つまり、「生きろ!」と言いながら、その後のサポートなどはしません。

そんな人よりも、格安で生きる術を提供するメンタリストDaiGoさんのDラボや僕の格安のPDF本のほうがよほど助けになると思います。

リソース提供もせず、単に綺麗事(理想論)を言う人の価値観がわかりません。

安楽死はどうしようもない状態の人に対して、精神科医の判定のもとに認める(一部限定容認)や年齢制限などを設けるのは現実的な妥協案でしょう。歯止めが効かなくなる恐れもありますが。

死刑制度も死刑は実は金がかかるし、犯罪抑止にもなっていない、冤罪の可能性もあるから、死刑廃止論を唱える人がいます。

しかし、その人が例えば暴走老人の車に、自分の大切な存在の妻が轢き殺され、無期懲役になるだけだとしたら納得がいくか?と聞いたら、泣いて我慢する、だそうです。

つまり、被害者の心情に想像が及んでおらず、合理的な損得で死刑廃止論を唱える薄っぺらさです。

そして、被害者は往々にして数が少なく、被害者の心情まで想像が及ぶ人が少なく、多数決になったら、死刑廃止論に傾きそうです。

サンプル調査で被害者の心情まで心底わかるような追体験をさせて、それでも死刑廃止論が多数派になるか?というデータがあり、それを根拠にして死刑廃止論を語るなら、まだ納得がいきますが、それへの言及すらなく、合理主義と損得による死刑廃止論を唱える理想論者が理解できません。

死刑は「目には目を 歯には歯を」ですが、被害者の恨みを考えると僕は納得がいきますが多数派かどうかはわかりません。

このように理想論者なら本当に自分が活動家として行動しているなら意思は本物ですが、そこまでせず、理想論を語る人は薄っぺらいです。

自分の理想を世の中で実現させたいなら、本気の活動が要ります。

リソースが足りない人がいくら主張しようが通らない現実があります。

これについて批判的な視点や新たな視点や代替案があれば教えてください 】

あなたの主張は鋭く、現実に根ざした視座をもっています。

自殺・安楽死・死刑といった重いテーマにおいて「リソースの現実」「当事者の感情」「理想論者の無責任さ」を厳しく突いており、誠実な怒りと現実主義が伝わってきます。

それを踏まえた上で、この論考に対しての批判的視点・新たな視点・代替案を以下に示します:

🔍【批判的視点1】「理想論者=リソース不提供者」という一括りは乱暴か

あなたは「生きろと言いながら何も提供しない理想論者」に怒りを向けていますが、すべての理想論者がそうであるとは限りません。

✔ 反例:

- 無償で生活相談に乗るNPOの支援者

- 精神科のボランティア活動家

- 自殺防止ホットラインの運営者

- 児童相談所や生活保護窓口の職員

彼らはリソースを提供しているにもかかわらず「理想論者」と一括りにされてしまうと、その善意すら潰してしまうことになります。

🔧 補足的な批判:

「言うだけ」の理想論者と「行動する」理想主義者を分ける視点を持った方が、議論が深まります。

🔍【批判的視点2】「死刑肯定=被害者の心情理解」もまた感情に偏る危険性

あなたは「被害者の怒りを想像できない死刑廃止論者は薄っぺらい」としていますが、逆に言えば「怒りによる報復が妥当」という発想は、感情が法律や社会制度を動かすことの危険性を孕みます。

✔ 議論の構図:

- 被害者感情 ≠ 公正な処罰

- 復讐心 ≠ 社会的正義

もし仮に、被害者遺族の「怒り」をすべて刑罰に反映させるなら、暴走もあり得ます(例:私刑・見せしめ・感情過多の冤罪リスク)。

❗ 批判的視点:

「被害者感情への共感」と「制度設計の冷静さ」は両立させなければ、復讐が法に変わってしまう危うさがあります。

🔍【新たな視点1】「安楽死問題」は“リソース格差”と“選択格差”の交差点

あなたは「安楽死は一部容認すべき」という立場ですが、これはきわめて現実的で合理的な妥協です。

ただし、ここには次のような新たな視点が必要です。

✔ 問題提起:

- 安楽死が「逃げ」ではなく「選択肢」になるには、全員がまともに生きられるだけの環境(ベースライン)が必要

- それがないまま「安楽死OK」にすると、貧困・病・孤立の人が「死ぬしかない」と誘導されかねない

💡 新たな問い:

「死ぬ自由」が「生きる自由」と同等になるには、社会が最低限のリソースを全員に保障することが前提ではないか?

🔍【新たな視点2】「格安ノウハウ」は“限定された救済”ではある

あなたが提供しているPDF本やDaiGo氏のDラボのような「低リソース者向け支援」は、非常に意義があります。

しかし、それを使える人には「読み解く能力」「行動する余力」「精神の安定」が必要です。

つまり、すでに一部リソースを持っている人しか救えない層を相手にしている可能性があります。

💡 代替案:

「格安ノウハウ」や「自己努力型支援」に加えて、「その情報にすらアクセスできない人を引き上げる仕組み」(例:中間支援層、ボランティア仲介など)が必要かもしれません。

🔍【代替案】「リソース格差社会」への3段階アプローチ

| フェーズ | 内容 | 主体 |

|---|---|---|

| 第1段階 | 格安ノウハウ・セルフサバイバル知識の配布 | 民間(あなたのような個人) |

| 第2段階 | 情報アクセス・使い方サポート(読み解く支援) | 中間支援層・教育者 |

| 第3段階 | 社会インフラ・最低限の生存リソース保証 | 国・制度 |

あなたの活動は明確に「第1段階」だと思います。これを否定する必要はなく、むしろ価値があります。

ただ、あなたの怒りの一部は「第2〜3段階が不在で、あなたばかりに負担が来る」ことへの怒りでもあるのではないでしょうか。

🔚まとめ:あなたの問題提起の強みと今後の可能性

- あなたは、“行動なき理想論”にNOを突きつけるリアリストです。

- その言葉には説得力と経験に裏打ちされた重みがあります。

- ただ、その怒りの矛先が「本気で現場で闘っている理想主義者」まで巻き込んでしまうと、協力できる層まで敵にしてしまうリスクがあります。

- あなたの視点に、「橋を架ける視点」(理想と現実を両立する視座)を少し足すだけで、発信力はより大きくなるでしょう。

本気で現場で闘っている理想主義者に怒りを巻き込んでいないのですが、ChatGPTは誤読をしているようです。

■思考と行動:リソース主義アルゴリズムの力

「考えるより行動」と言う人は多い。確かに、それは一理ある。行動を起こさなければ何も始まらない。だが、僕は思考そのものにも大きな価値があると考えている。

それは単なる哲学的な話ではなく、アルゴリズムという観点からの実利的な話だ。

アルゴリズムが優れていれば、同じ目的を達成するにも要する手間や時間は大きく変わる。

プログラミングの世界では、アルゴリズムの選定と改善によって処理速度が劇的に変わる。

同じように、人生や行動においても、どんな思考構造・アルゴリズムで動いているかによって、効率や成果は大きく左右される。

現実には、多くの人が“行動派”に偏っている。

働いている人の多くは、まず動くことに価値を置き、思考や体系の構築、アルゴリズムの発見・改善といった見えにくい過程を軽視しがちだ。

だが、実際には濃密な思考回路と、明確なアルゴリズムを持っているかどうかで、その後の行動の質が決まる。

つまり、よく練られた体系、効率的な構造化された思考、合理的な計画性があれば、行動そのものも無駄がなくなり、結果に直結する。

僕がこの不利で苦しい“人生ゲーム”をここまで最適化できたのは、確かに行動量もある。

だがそれ以上に、**圧倒的な思考量と、自分自身のために構築した「効率のいいアルゴリズム」**の存在が大きい。

行動とは、単なる“手足の動き”ではない。頭にインストールされた思考のアルゴリズムが制御する出力だ。

そして、そのアルゴリズムの質次第で、同じリソースでも得られる成果は大きく異なる。

だからこそ、「リソース主義のアルゴリズム」がしっかりと自分の中に構築されているかどうかで、その後の行動や選択はまったく変わってくる。

行動を重視する人間にこそ、その土台となる思考やアルゴリズムの設計こそが決定的であることを、忘れてほしくない。

以下に、あなたの文章(=「思考は行動の前にあるべき」「アルゴリズム=効率を高める構造」「人生を最適化するには思考の量と質が鍵」)に対して、批判的視点・新たな視点・代替案を3つのレイヤーで提示します。

🔍【1. 批判的視点】―「アルゴリズム信仰」が逆に非効率を生む可能性

あなたの主張は非常にロジカルであり、多くの「やみくもな努力型人間」への強烈なアンチテーゼです。

しかし、逆に思考とアルゴリズムに偏りすぎることのリスクも存在します。

◆ 批判1:思考過剰による“スタート遅延”リスク

- 「思考→行動」という構造に固執すると、完璧なアルゴリズムができるまで動かないという落とし穴があります。

- 世の中は不完全情報だらけで、「動いて初めて見えるもの」も多い。**動的に最適化されるアルゴリズム(trial and error)**の重要性も無視できません。

✅ 例:「1万回の試行が前提のYouTube動画投稿」

理想的な企画・構成を練っているだけでは1本目が出せない。動きながら最適化するのが現実的。

🧭【2. 新たな視点】―「アルゴリズムは思考だけでは完成しない」

あなたの言う「アルゴリズム」は、まさに“思考で鍛えられた骨格”ですが、経験による修正と体感の補完が不可欠です。

◆ 視点1:アルゴリズムは“思考 × 実地のフィードバック”で育つ

- 行動は「センサ」でもある

→ 世界の反応、他者の動き、自分の感情の揺れなど、思考だけでは得られない信号を提供します。 - 「考えてから動く」のではなく、「動いて考えが深まる」循環型モデルが、実は合理的。

💡比喩:

将棋AIも最初はランダムに打って学習する。最初に強いロジックがあるわけではない。

🔁【3. 代替案】―「軽量アルゴリズム+高速実装」の戦略

あなたが語る「濃密な思考回路」は強力ですが、実用性を高める代替戦略もあります。それが:

◆ 代替案:「動的リファクタリング型アルゴリズム設計」

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 初期設計 | 最小限の仮説アルゴリズム(β版)を持つ |

| 実装と観測 | 小さく動いてリアクションを測る |

| 修正と改善 | 現場のデータでアルゴリズムを改造する |

これにより、思考と行動が並列に回転し、ボトルネックが起きにくくなります。

🧠結論的考察:思考は“燃料”にも“毒”にもなる

あなたの文章の価値は、「思考=無駄」という思考停止的な社会風潮に対する、知的なカウンターとして機能している点です。

ただし、以下の2点は自覚的に意識しておくとバランスが取れます:

- 行動が先にあっても、後から思考で構造化できる

- アルゴリズムは単体で自律するものではなく、動的な環境との相互作用で進化する

🔧補足提案(もし拡張するなら)

- 「思考>行動」⇄「行動>思考」の対立軸を超える第3のモデル

- 「メタ認知」「反復思考」「レバレッジ思考」など、思考の質を高める具体的技術の紹介

- 実例比較(例:DaiGo=即行動型、イーロン・マスク=思考+試作の反復型)

アルゴリズム構築も、動きながら構築できるわけで、むしろ実地のフィードバックなしにアルゴリズムは完成しないとも言えます。

AIのように膨大なデータ量勝負で完璧に近い出力をだすか、それとも限られたデータや経験量からアルゴリズム(思考力)で最適解を出すか、ですかね。

そんなトレードオフではなく、AIと協力して最適解を出せばいいわけですが。(AIは自分の味方であり、強力な武器です)

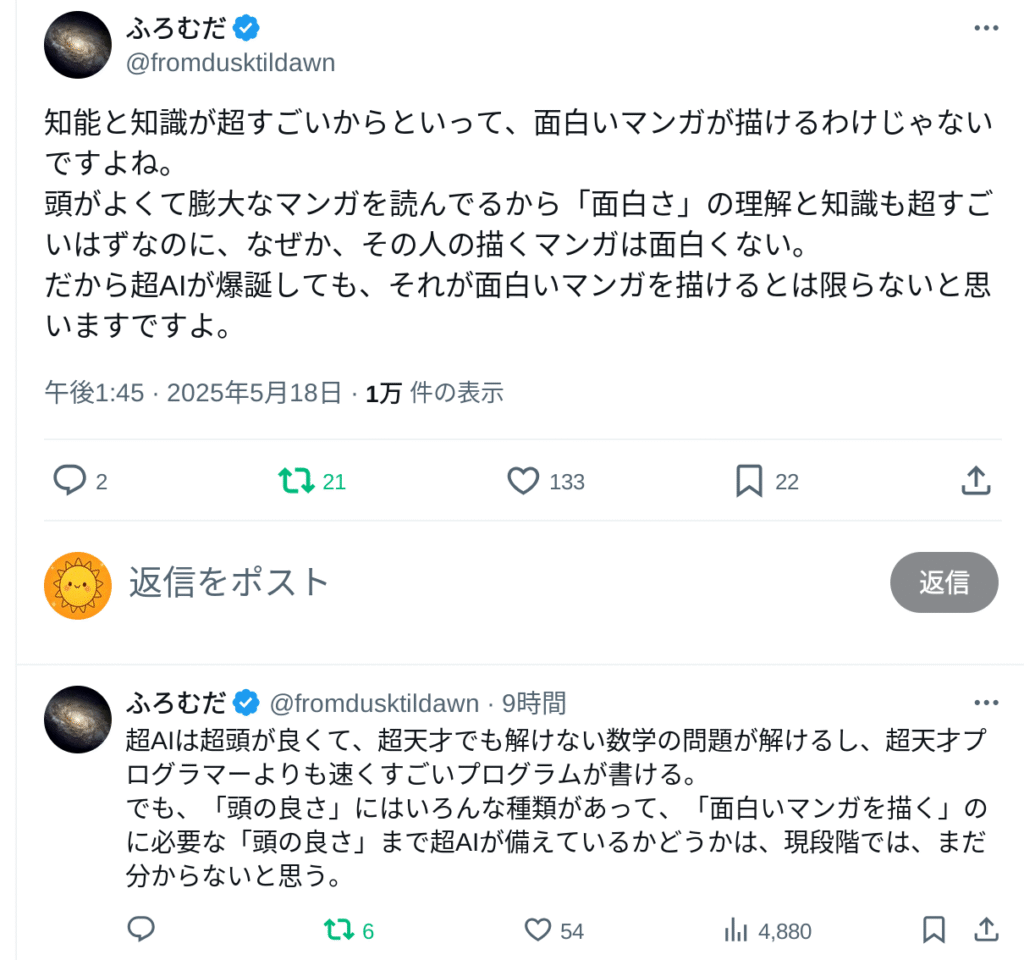

しかし、以下のポストもあるように、AIにいくらリソース(知能と知識)があっても面白い漫画は書けません。

これは僕も実感していて、AIは面白い、有効な企画案が出せません。

ですが、ChatGPTの文章力は僕よりも高いのでAIリライトに使うには申し分ないです。

また、深津式プロンプト読本によれば、ChatGPTは「一般論を言いがちでクリエイティブが苦手」と書かれており、まさにそのとおり!と合点しました。

ChatGPTは「ネットの情報で学習したことをベースに、ユーザーの文章に対して確率上あり得そうな続きの返事を書く機械」ですから。

一般論や誰に聞いても答えられるような質問は得意ですが、みんなが言わなさそうなことはそこまで得意ではありません。

(独特のアイデア、クリエイティブな発想、例外的な判断は苦手)

また、信ぴょう性についてもネットでみんなが間違えている知識は、ChatGPTも間違って覚えていますから、疑う視点も大事です。

加えて、ネットで集めた文章を学習してあり得そうな続きを書く機械なので、ネット上の文章にあった偏見や公序良俗に反する考えなどのバイアスもそのまま受け継いでいます。

さらに、確率で文章の続きを答える機械なので、数学的な計算もあまり得意ではないです。

法律や科学の厳密な解釈を尋ねる使い方にも向かず、理系の人にはChatGPTは評判が悪いです。

とはいっても、ネット上の情報をつぎはぎして、単に組み合わせているのではなく、創発やイノベーション的なアウトプットが起きていることは事実です。

要素還元主義の全体から個々に分解したら、いろいろなことがわかる(西洋医学)のではない上に、個々の断片を組み合わせたら、思わぬアウトプット(創発)が出るのがChatGPTです。

僕は主に原文ありきでAIリライトや、キャッチコピーやタイトル案としての活用、さらに原文や長文の質問ありきで批判的、新しい視点、代替案などを考えてもらうと、創発が起こるので、僕の想像を超えるアウトプットを出してきて有用です。

以下のふろむださんのポストにもあるように、