どうも、太陽です。

この記事では、これまでの名作と今後楽しむコンテンツのリストを共有します。

興味のある方は、ぜひ続きをお読みください。

2024年夏から始まるエンタメ旅:これまでとこれからの視聴記録PART8

2025年7月日に読んだビジネス書「確率思考の戦略論 どうすれば売上は増えるのか」

2025年7月日に森岡毅氏と今西聖貴氏のビジネス書共著「確率思考の戦略論 どうすれば売上は増えるのか」を読了しました。

2025年1月発売。

372ページもある上に、3630円もします。

前作「確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティングの力」も312ページで3520円します。(2016年6月発売)

第1章は前作の要約であり、それをChatGPTにまとめさせました。

「なぜ売上は毎年ほぼ同じなのか?」──確率から読み解く市場のしくみ

日本では、年間に売れるハンバーガーの総数はほとんど変わりません。

理由はシンプルで、

- 人口──ハンバーガーを“振る”サイコロの総数(約1,2500万人)は急に増減しない。

- 個々人の プレファレンス──「今日はハンバーガーを選ぶ確率」が大きくブレない。

1. 脳内サイコロと エボークト・セット

- プレファレンス:選択肢A・B・Cが出るサイコロの目(確率)。

- 例)ビールなら「アサヒ50%、キリン30%、サッポロ20%」のような配分。

- エボークト・セット(Evoked Set):その人が「買うかもしれない」と認識しているブランド束。

- このセットに入っていないブランドは**確率0%**で選ばれない。

- マーケターの使命は自社ブランドを消費者のエボークト・セットに滑り込ませること。

2. 個人では ポアソン分布、市場全体では ガンマ分布

| スケール | 何が分布するか | 分布の特徴 |

|---|---|---|

| 個人 | 「Aブランドを買うかどうか」 | ポアソン分布(同じ確率で独立に発生) |

| 社会全体 | 「Aブランドがどれだけ売れるか」 | ガンマ分布(成功が成功を呼ぶ“偏り”が生まれる) |

この2層構造を数学でまとめると 負の二項分布 で表現できます。

- 個人は固定のプレファレンスでランダムに選ぶ ⇒ ポアソン。

- 個人のばらつきが集まる ⇒ ガンマ。

- ポアソン×ガンマ=負の二項。

3. 売上を決める3つの確率

最終的な購入確率は

- 認知率 … そのブランドを知っているか?

- 配荷率 … 店頭・ECで手に取れるか?

- プレファレンス … 脳内サイコロで選ばれるか?

の 掛け算 で決まります。

例:最大ポテンシャル(プレファレンス)=100 として

- 認知50% × 配荷50% ⇒ 実売上は 25。

- 認知を80%へ上げれば 「100×0.8×0.5」= 40 まで伸びる。

4. 戦略的インパクトの順番

| レバー | 役割 | なぜ重要か |

|---|---|---|

| プレファレンス | 最大ポテンシャルを決める | サイコロの目を増やさないと上限が小さいまま |

| 認知 | 上限を削る“天井”① | 知らなければ買えない |

| 配荷 | 上限を削る“天井”② | 置いてなければ買えない |

まず 消費者インサイト(WHO) を深く掘り、

彼らの欲求に刺さる 価値提案(WHAT) を定義。

その上で プロダクト開発・広告・販路戦略(HOW) を設計する。

──この順番を外すと、プレファレンスを十分に引き上げられません。

5. プレファレンス拡大は“パイを広げる”力も持つ

相対シェア争いだけでなく、カテゴリー全体の需要さえ押し上げるのが強いブランド。

だからこそ、「競合と目を奪い合う」より先に 消費者の本能レベルで好かれる設計 が勝負所です。

まとめ

- 個人の選択=ポアソン、市場全体の売上=ガンマ。

- 最大ポテンシャルは プレファレンス が支配する。

- その天井を 認知 と 配荷 が“縮める”。

- 施策は WHO→WHAT→HOW の順で。

結局、「どうしたら売上が増えるか?」の答えは、

プレファレンスを高め、認知を広げ、配荷を押し上げること──この3点に集約されます。

どうしたら売上が増えるのか(「市場構造の本質はわかった!ではプレファレンスを大きくするにはどうすれば良いのか?」)へのさらなる追求が本書のメインテーマであり、詳しく書かれています。

以下、72ページまで読んで、気づいたことをChatGPTにまとめてもらいました。

主観 × 客観で見る「売れる・売れない」のメカニズム

1. 製品・サービスは 主観度 のグラデーションで捉えられる

| 主観度 | 例 | 特徴 | 売れ筋になる条件 |

|---|---|---|---|

| 低い(客観性が高い) | 家電・自動車 | 機能・性能が数値で比較できる | 性能 × 価格 × 流通の最適化 |

| 中間 | 料理(ラーメン、カレーなど) | 王道メニューは多数派が「おいしい」と感じるが細部は好み | 大衆受けしつつコスパか独自性で差別化 |

| 高い(主観性が強い) | 音楽・アート・キャバクラ嬢の“推し” | 個別の嗜好が支配的。口コミと体験がすべて | 「話題化」「共感」「コミュニティ形成」が鍵 |

ポイント:主観度が高いほど「性能」だけで勝負しづらく、認知・共感・社会的証明が決定打になる。

2. プレファレンス(想起率) が市場を支配する

- 森岡毅氏のマーケティング論でいう プレファレンス=脳内サイコロの出目

- 想起率が高いブランド → 購買の第一候補になりやすい

- 想起率が低いブランド → そもそも選択肢に入らない

ケーススタディ:iPhone vs. 中華スマホ

| iPhone | 中華スマホ | |

|---|---|---|

| 客観性能 | 最近はハイエンドAndroidに劣る部分も | ハードは高性能・低価格 |

| 主観価値 | デザイン、OS体験、ステータス、みんな使っている安心感 | 「中国製=不安」「情報が少ない」 |

| 想起率 | 圧倒的に高い(CM・メディア露出・口コミ) | 低い |

| 結果 | 高価格でも爆売れ | コスパ優秀でも苦戦 |

「性能が良い ≠ 売れる」——成功が成功を呼ぶガンマ分布的な累積効果が働くため、

一度優位に立ったブランドは広告・口コミ・使用者の可視性によってプレファレンスをさらに高める。

3. 売上方程式:

売上=プレファレンス×認知×配荷\text{売上} = \text{プレファレンス} \times \text{認知} \times \text{配荷}売上=プレファレンス×認知×配荷

- プレファレンス(最大ポテンシャル)

- 消費者の頭にどれだけ強く刻まれているか。

- 認知

- 知られていなければ 0。広告・PR・SNS で底上げ。

- 配荷

- 実店舗・EC の棚に並ぶか。なければ買えない。

どれか一つがゼロなら掛け算の答えもゼロ。性能以前にまず「思い出され、見つけられる」構造を整えることが最優先。

4. 企業規模と「看板効果」

| 大企業 | 個人・小規模 | |

|---|---|---|

| 知名度 | 高い(既存メディアが支援) | 低い(ゼロから積み上げ) |

| 信頼性 | ブランド資産、保証、社会的証明 | 実績が無ければ疑われやすい |

| 集客コスト | 規模の経済で効率化 | 同じ成果を得るのに割高 |

同じ能力でも、大企業出身者が独立すると「看板」が外れ、

信頼・認知を再構築しない限り優位性が消える。

「なぜあの人は自分より稼ぐのか?」の答えは、しばしば実力差より看板差にある。

5. 実務への示唆

- **主観度が高いカテゴリーほど“語らせる仕組み”**を強化

- ファンコミュニティ、UGC、SNS拡散でプレファレンスを押し上げる。

- 客観性能だけでは勝てない

- 機能訴求+ブランドストーリー+使用者の可視化で“選ばれる必然”を作る。

- 最初のハードルは「想起率の土俵」

- SEO/YouTube/リアル展開など複線で“気づきの接点”を増やす。

結論

- 性能は必要条件だが十分条件ではない。

- プレファレンス × 認知 × 配荷という“三つ巴”を高めたブランドが市場を制す。

- 規模や看板に頼れない事業者ほど、①話題化→②信頼形成→③流通確保の順で投資リソースを集中すべきである。

ちなみに、客観性が高い電化製品(中華スマホ)は主観が強いモノやサービスよりは性能で勝負できそうですが、実際はiPhoneは性能抜群の中華スマホを圧倒しており、僕の理論は崩壊しています。

つまり、森岡氏のプレファレンス理論(想起率)のほうが的を射ています。

モノやサービスを売ろうと思うなら、知名度なしは無理であり、無名のまま金を稼ぐなら投資家やIT技術者(裏方)や中小企業社長(社長はメディアに積極的に出ない経営方針)、などになります。

【 人はなぜ外出したがるのか?テーマパークに行くのか?について、テーマパークの年代別の来場確率とテストステロンの年代別の分泌量のかたちは美しく重なっていました。

ちなみに、テストステロンは男性の方が多いですが、年齢別の分泌量の分布は、男女ともに似たようなかたちをしています。

つまり、性欲が高まっていく10代や20代で来場ポテンシャルはピークを迎え、30代、40代と漸減し、その後は急減していきます。

テーマパークに60代や70代の来場が少ないのは、生理的に活発化される度合いが低いからです、

そこからテーマパークは他のレジャーの選択肢に比べて「楽に、失敗なく楽しめる」という価値に気づいた、と本には書かれています。

ところで、大阪万博は高齢者や中年の来客が多く、若者は少なかった気がします。となると、テストステロンというよりも単にニーズの違いでは?と。

テーマパークのニーズは東京ディズニーランドやUSJも含めて、若者、家族連れの場所で、大阪万博は若者に避けられ、懐かしさなどから高齢者や中年が来客した、と。

どうでしょうか?分析してください。】

“外出欲”をホルモンで説明できる部分と、できない部分

| テーマパーク(TDR/USJ など) | 大阪・関西万博(2025) | |

|---|---|---|

| 主来場層 | 10〜20 代が最多、30 代以降は漸減傾向 age-grouping.comppc-log.com | 50 代以上が 7 割超、20〜30 代は 1 桁% xn--t8jvd4iqfpe9caa1885hbkcoz4d4j1blmh558dca.com |

| 来場動機の核 | “非日常体験”と“仲間/デート” (アトラクション・キャラ・SNS 映え) | “懐かしさ”と“社会的関心” (1970 年の記憶/国際イベント見物) |

| 所要エネルギー | 長時間待機・歩行・刺激の連続 ⇒ 体力・回復力が必要 | 観覧中心・シニア向け設備あり ⇒ 比較的身体負荷が低い |

| 経済面 | 若者でも分割・サブスク・親同伴で可 | 交通+入場料+物販で 1 日 1〜2 万円: 時間と可処分所得に余裕がある中高年向き |

1. テーマパークとテストステロン曲線は「おおむね相似形」

- 男性テストステロン値は 10 代後半〜20 代前半でピーク、その後ゆるやかに下降 pmc.ncbi.nlm.nih.gov

- TDR/USJ の年代別入園率も、10〜20 代がボリュームゾーンで 30 代以降は逓減傾向 age-grouping.com

テストステロンは 冒険・競争・性的アピール に関わるホルモン。

アトラクションで興奮を共有し、SNS で「映え」を競う行動パターンとフィットします。

ただし 因果は一方向ではなく多因子:

- 可処分時間と友人ネットワークが多い

- デート需要(つきあい始め〜結婚前)

- “若者向け”に特化したマーケティング

これらがホルモンのドライブに 上乗せ され、来場ピークを形成していると見た方が自然です。

2. 万博が「中高年祭り」になった3つの理由

- ノスタルジア効果 1970 年万博をリアルタイムで体験した 60〜70 代にとっては「半世紀ぶりのお祭り」要素。

― 若者にはその記憶がない。 - コンテンツ構成 乗り物・刺激系 ではなく 展示・講演・各国パビリオン中心。

体力よりも知的/社会的好奇心を刺激する設計がシニア層と親和。 - 可処分資源の違い 50 代以上は 時間・金・家族同行の自由度 が高い。

一方、若年層はコロナ禍以降の実質所得減や推し活・海外旅行との財布競合が強い。

結果として、開幕 13 日間の推計で 50 代以上 76%、20〜30 代 11% という極端な年代偏重が生じた xn--t8jvd4iqfpe9caa1885hbkcoz4d4j1blmh558dca.com。

3. まとめ:ホルモンは「外出衝動の燃料」、でも行き先を決めるのは価値設計

- 10〜20 代が外へ出たがる普遍的動機(恋愛・仲間・自己表現)は、テストステロン/ドーパミンと同期しやすい。

→ 刺激系テーマパークが最適解。 - 中高年は行動コストより“意味”と“安心”を重視。

→ 万博のように「学び」「社会性」「旅情」「思い出補完」を提供するイベントがフィット。

したがって「万博=若者が来ない=テストステロン説が外れた」のではなく、

催事ごとに求められる報酬構造がそもそも違う──という理解が妥当です。

今後、万博側が若年層を取り込むには

- SNS 映えスポット

- 夜間イベント・ライブステージ

- ゲーミフィケーション型パビリオン

など、“高テストステロン世代”の 快感スイッチを押す企画 を追加する必要があるでしょう。

人はなぜ外出するのか、テーマパークに行く理由は?を著者はテストステロン分泌に結びつけていましたが、ニーズの違いだと思いますね。

現実世界、認識世界、記号世界、それぞれの行き来にはエラーが生じる、認識世界構築には実体験ルートと伝聞ルートがあり、同じくエラーが生じる、マーケティング・コンセプトは「本能にぶっ刺す」、コンセプトはあなたの脳が作り出し、しかも個々人で違う(認識の重要度も違う)、コンセプチュアル・セル効果、ブランド・エクイティ(版画)、マーケティング・コンセプト(版木)、消費者(凡人、狂人、熱狂的IPファン、スマホゲーム廃課金者、ネスタリゾート神戸山遊びの狂人)に憑依した話、ブランド・エクイティ・ピラミッド(実例 オンライン医療のブランド「高血圧イーメディカル」 2021年発足、2022年後半にサービス本格始動、2024年7月現在は刀の連結子会社)、マインド・オープニング・インサイト、ハート・オープニング・インサイト、STC、文脈を操作せよ、など多岐に渡り、面白い内容が書かれています。

システム1 1 自分にとって重要か?(重要性) 2 好きか、嫌いか?(期待を上回るか)(好意度) 3 本当に大丈夫か?(納得性)

システム2 a 便益は本当に手に入るのか? b 価格は妥当なのか?(25%プレミアム・プライシング) c 他のオプションと比べても良い選択肢なのか?

さっさと選べるのはそれがその人にとって重要じゃないから。

しかし、森岡毅氏が立ち上げた未上場マーケティング会社の刀は、直近24億円の赤字。

また、炎上しています。

丸亀製麺は2018年秋から協業し、V字回復させたと本には書かれていました。

秘訣として、「ここのうどんは、生きている。丸亀製麺」を打ち出したとのこと。

(国民民主党の飛躍の一つに「手取りを増やす」が国民に刺さったと思われるので、マーケティングは重要ですね)

周囲に山しかなかった凡庸な年金保養施設・旧グリーンピア三木を「ネスタリゾート神戸」として2018年からわずか数年で償却前利益での黒字化を達成したと本に書かれています。(2023年10月末で円満契約完了)

マーケティング支援しているニップンは冷凍パスタ市場における2022〜2023年の取り組みで、オーマイプレミアムは冷凍パスタNo.1ブランドになり、その後、2024年春にはオーマイプレミアムから出した「もちっとおいしいスパゲッティ」が売上絶好調という状態です。

西武遊園地との協業は2018年から2024年まで6年も続きました。

2025年夏に沖縄北部に建設中の新テーマパーク「JUNGLIA(ジャングリア)」がオープンします。

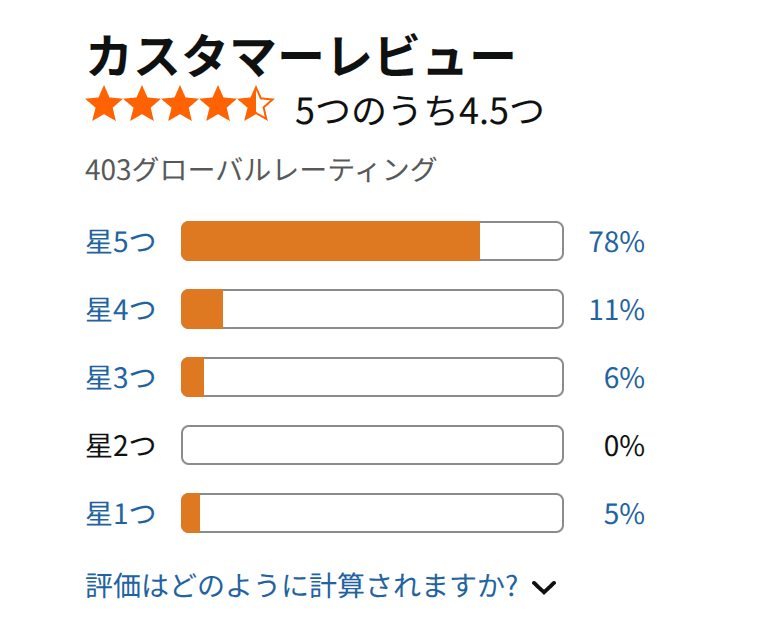

このことから、森岡毅氏のこの本は結果を出せるビジネス書ではないと証明されたようですが、僕個人の読書感想としては気づきが非常に多く、エンタメ(読み物)としてかなり面白かったので、結果を出すビジネス書ではないですが、星5つとします。

僕の疑問として、本書はHOW(プロダクト)について軽視しており、まずはWHO(消費者)、次にWHAT(消費者価値)と謳っており、そういう視点だからこそ刀というコンサル会社をやり、依頼主企業の消費者(狂人、凡人、熱狂的IPファン、スマホゲーム廃課金者、ネスタリゾート神戸山遊びの狂人)に憑依し、消費者視点をかなりの時間と労力をかけて獲得し、その上でマーケティング施策をとったのでしょう。

しかし、そんなことをするよりも「好きこそものの上手なれ」で、自身が熱狂し、ハマれて競争力のあるプロダクトを開発し(もちろん顧客ニーズも踏まえる)、上手くいけば必ず競合が現れますが、それらを自分の好きの力で駆逐し、上位にとどまるのが商売として正しいのでは?とも思うのです。

もちろん、コンテンツ商売において、まずはニーズありきなのはブログを書いていて実感しましたし(ニーズがないジャンルは稼げない)、さらにブログよりもYouTubeのほうが一般大衆にウケますし、WHOありきなのはわかります。

しかし、いくらWHOありきでも、自分が動画発信に向いておらず(苦手だし、苦痛)、さらにそのジャンルが好きでもないなら、競争力を獲得できず、商売は上手くいかないと思うのです。

コンサルのきつい点として、当事者の商売人よりはその商売のジャンルにハマれず、さらにそもそもコンサルを依頼されるということは上手くいっていない、つまりニーズがないか、不利な商売をしている前提であり、それをコンサル・マーケティング手法で逆転させるのはイマイチな仕事ということです。

もっと言うと、コンサルなんてせず、自分がハマれて、やりたい商売をやったほうが競争力があり、成功しやすいのでは?と。

最後に、オンライン医療のブランド「高血圧イーメディカル」(2021年発足、2022年後半にサービス本格始動、2024年7月現在は刀の連結子会)は採算・利益度外視の社会的使命(誰かがやらなくてはいけない)から立ち上げたとのこと。

日本の年間交通事故死者数約2600人ですが、年間心臓突然死による死者数は約8万人です。(働き盛りの現役世代も死んでいます)

これらの心臓突然死や脳卒中などの循環器系疾患の根底に「高血圧症の放置」があります。

現在、4300万人が高血圧症であり、その大半の3100万人が適切な高血圧治療を受けていません。

(3100万人の内訳。高血圧症であることを知らない人(約1400万人)、高血圧であることを知りながら治療を始めない人(約450万人)、治療を受けつつも適切にコントロールできていない人(約1250万人) )

働き盛り(59歳まで)の心臓突然死だけで年間10000件あり、日本の現役世代の死因上位です。

2024年7月現在の診断基準は上下140/90mmHgです。

140/90mmHg以上は「生活習慣で数値改善なければ病院受診」であり、160/100mmHg以上は「すぐ病院受診」です。

60代日本人の収縮期血圧の平均は134mmHg(30代は117mmHg)で、診断基準の140/90mmHgは当然のこと、平均から逸脱して高い数値を放置するのは健康上の重大リスクです。

社会的サービスを事業として行い、きちんと宣伝するのは好感度もそうですが、大事ですね。

3630円と高額ですが、一読を勧めます。

評価★★★★★

Amazonレビューだと、403件のうち、星5つが78%(僕が該当)、星4つも11%で、星1つが5%、星2つが0%と圧倒的な高評価本です。

2025年7月15日に読んだ投資本「いちばん手軽で怖くない「ゆとり投資」入門 普通の人のための投資」

2025年7月15日に桶井道氏の「いちばん手軽で怖くない「ゆとり投資」入門 普通の人のための投資」を読了しました。

「いちばん手軽で怖くない「ゆとり投資」入門 普通の人のための投資」

著者の投資方針はコア(中核。守りの資産で安定的に運用が期待できる投資先)+サテライト(衛生。攻めの資産でコアよりリスクを取ることで高いリターンを求める投資先)の二刀流投資です。

コアで平均点を取り、サテライトで+αを狙うことで、全体では平均点の上を目指します。

1日たった1500円の投資(年間60万)の投資で資産5000万をつくるアプローチが解説されています。

年間60万円の捻出が厳しければ、積立額を少し減らして、運用年数を増やす、例えば月に3万円(1日1000円)の投資で資産5000万に到達できます。

もしくは同じく運用年数を確保したうえで、目標金額を2000万に下げるなら、1日500円でOKです。

著者はサラリーマン生活25年で当時の年収のピークは460万ほどで、その後、47歳で資産1億円と年間の配当収入(手取り)120万円に到達し、FIREしました。

その後、約4年で資産は1億8000万に増え、配当収入は2倍の240万円(2024円見込み)です。

また、現在、物書きとして年収400万円ほど(税込み)稼いでいます。

年収400万+配当収入240万円=640万円にプラスして、資産1億8000万円あります。

著者は自身を平凡と称していますが、グループ企業全体で数千人いる従業員のなかで営業成績1位をとる実力があるわけで、本当に誰もが著者のやり方で同じように資産形成できるのか?という疑問符はあります。

加えて、両親が株式投資をしており、資産形成のために株式投資をするのが当たり前という環境で育った(なおかつ株式を受贈している)という優位性があります。

著者は自身に内臓の持病を抱えつつ物書きをしながら、両親の介護・見守りをしており、投資をやっていなかったら実現不可能だったと言っています。

節約についても詳しく書かれており、やはり資産形成やFIRE実現には節約は欠かせないのです。

それにしてもあまりにも文章が理系的で構造的で読みやすくシンプルなので、普段読書スピードが遅い僕でもスラスラ読めました。

著者がまず掲げるのは「年率5%の複利運用で資産を増やしていく」です。

月5万円×12ヶ月×33年×年率5%で複利運用=5026万円です。

月3万円×12ヶ月×41年7ヶ月×年率5%で複利運用=5013万円です。

1日500円(月に1万5000円)×365日×38年×年率5%で複利運用=2037万円です。

若くて、特にFIREを目指しておらず、5000万円でいいのなら、守りのコア投資だけ(攻めのサテライト投資不要)でOKです。

全体の70%以上をコア投資に向けるわけで、やはり世の中は防御が基本だとわかります。

それにしても、資産形成に33年、41年7ヶ月、38年と聞くと、すでに中高年になっている人には未来がない話だと感じます。

32歳以下の若い人におすすめの投資手法です。

20歳のときに知り、33年投資し続けて、53歳のときに資産5000万になったとしても、その間、持ち家は当然買いにくく、楽しみを相当に先延ばしできる人の生き方だなと。

だからこそ、節約してリスクを取りつつ、地道に将来に向けて資産形成してきた人の資産は守られるべきであり、アリとキリギリスの話で、長年怠けていたキリギリスをアリが救うなんてありえないと感じます。

以下の記事で、高齢者向けシェアハウスを3年間で100箇所整備するとのこと。

単身高齢者や高齢夫婦らの個室を備えた小規模なシェアハウスで、社会福祉法人やNPO法人などが運営します。

規模を抑えた介護施設や障害者グループホームを併設し、元気な居住者は施設の業務を手伝えるほか、必要になった段階で介護も受けられる。福祉人材が集約されるため、サービス提供の効率化も見込む。

建物は既存の介護施設の転用や一部活用で賄う。子どもの居場所など、地域住民が集う場としても期待する。整備事業の主体は自治体で、政府は地方創生の交付金で改修費を財政支援する。とあります。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/420394?rct=national

政府、高齢者シェアハウス整備へ 介護も提供、3年間で100カ所

介護が必要な高齢者が集まったほうが介護人材が効率化されますし、食事やその他も集約できます。

生活保護になりそうな高齢者は3割は存在していて、金持ち高齢者との2極化が凄まじいわけですが、アリとキリギリスの話でもあるわけです。

すべてが自己責任ではないですが、アリの節約と苦労は見逃せません。

どちらかといえばキリギリス側の高齢者が費用を極端に抑えた高齢者向けシェアハウスに行き着くしかないのは苦労の平等性を考えるとそうならざるを得ないのでしょう。

アリからしたら「長年、今の楽しみを犠牲にし、節約もし、苦労してきた」という実感があり、キリギリスからしたら「アリの現在も遺伝と恵まれた環境のおかげだろ。そもそも節約や我慢や努力できる遺伝能力と恵まれた環境がある」というお互いに交わらない平行線があります。

今回の投資本を読んで、著者の徹底的な節約術などを垣間見たり、僕自身のスマート消費術(月5万円生活。実家前提)、さらに1000万の貯金がある節約と堅実の達人の知人を省みると、キリギリスに完全に同情できません。

この話は以下の2タイプ「イケイケドンドン・攻撃組(あまりにも楽天的や攻撃的、お気楽)」と「守り組(心配性・防御寄り・節約・貯金など)」は相性が悪いにも結び付けられます。

方向性や落とし所で合わないのです。

防御組は最悪の事態も想定して、きちんと備えや手を打ちたがるのに対し、攻撃組は軽視し、備えも手も打たないし、「なんとかなるっしょ」という姿勢です。

勢いのあるうちは攻撃組が優勢でそれでも回りますが、劣勢になったら、人はどんどん離れていきます。

攻撃組と防御組で一緒にビジネスをしてはいけません。ビジネスパートナーとして相性が悪すぎます。

攻撃組が打ち漏らしたところを防御組が尻拭いやカバーすることになり、揉めるのは必須です。

アリとキリギリスのように相性が悪いです。

ITエンジニアの人と元ハンドメイド作家の2人の知人は長く関係が続いていますが、2人とも防御組です。

特にITエンジニアの人はかなりの防御組(心配性)です。しかし、話していて価値観が一致しています。

イソップ童話のアリとキリギリスも、結局はアリがキリギリスの尻拭いをさせられそうになり、最終的にはアリはキリギリスに食べ物を与えたという話で世の中にはこういう事例が多いのです。

加害者と被害者の話もなぜか世の中は加害者有利であり、被害者は尻拭いか泣き寝入りばかりです。

いつまでも加害者とキリギリスを甘やかすのではなく、NOを突きつけるのも大事だと僕は思っています。

話を戻しますが、コア投資は投資信託一択です。

著者が推奨する投資信託は本に詳しく書かれています。

それにしても、この本は文章が読みやすく、投資信託・NISA・iDeCoについても非常にわかりやすく書かれています。

あとは、政府の歳入を確保するのは難易度の高いゲームだとつくづく思います。

本来なら累進課税の所得税に税金をかけるのが王道でしょうが、高くしすぎると労働意欲が削がれ、資産課税をしたら過去の苦労が吹き飛び(人は歳をとると労働できなくなるので備えのために資産形成だがそれを否定)、消費税をあげたら消費が減り、不景気になります。

株式投資にかかる20.315%の税率もリスクをとったからこその税率であり、国も企業も「国民の老後の世話は見ないよ!」というスタンスから「NISA(非課税)とiDeCo推進。自分で資産形成してね!」と「副業推進」です。

そして、歳出が限界値に来ており、なぜなら社会保障負担がすさまじく増えているからです。

国民負担率実質6割とも言われており、搾り取れるところがなくなってきたのです。

また、ほとんどの人が今の楽しみを我慢し、将来に備えて貯金や資産形成することができません。

だから年金制度が存在します。

強制的に誰かかから貯金を促されないと、人は楽な方向に流れます。

「クレジットカード利用者は現金派よりも消費する」というデータがあり、現金なら手持ちの際限がありますが、クレジットカードはないので使ってしまうのです。(人間は楽な方向に流れる生き物です)

だから、国の方針である自己責任(「NISAやiDeCoによる資産形成や副業で、自分で稼いでね!」)だと、できる人とできない人の格差が広がります。

できない人はどんどん楽な方向に流れて、享楽的に生き、誰も歯止めをかけてくれず、自滅していきます。

そして、結局はアリがキリギリスの尻拭いをするという人類の構造的な循環に陥ります。

パパ活少女もキリギリス的な生き方であり、パパ活をする理由が以下の記事に書かれています。

https://nazology.kusuguru.co.jp/archives/181047

女性は幼少期に”貧しい”と「パパ活」に走りやすいが、男性にこの傾向は見られない

パパ活と似た構造や環境的な理由で、Z世代がゲームにハマるのは他に行き場所がないからというのは悲しい事情ですね。

https://gigazine.net/news/20240712-teen-withdraw-to-online-game-worlds

Z世代の若者がゲームにハマるのは「行き場所が他にないから」という指摘

しかし、僕がここでこんな嘆きをいくら言おうが、世の中はこの流れが続きます。

だから、32歳の若者が僕の記事に出会い、この本の存在を知ったのならば時間(複利)を味方にできる資産形成の道があるかもしれないということです。

(ただし、投資は自己責任なので、よくよく注意が必要です。若者に人気だったオルカンは本当に大丈夫なのか?という意見もちらほら出てきています)

この本はまさにタイトル通り「普通の人のための投資」本であり、王道投資手法が丁寧に書かれています。

個別株も一部紹介されており、興味深かったです。

個別株については同じ著者の「資産1.8億円+年間配当金(手取り)240万円を実現!おけいどん式「高配当株・増配株」ぐうたら投資大全」(PHP研究所)が勧められています。

投資の基本・王道をわかりやすい文章で学びたいのなら、本書はおすすめです。

投資の基本が頭の中できれいに整理されたので星4つとします。

著者のブログ(おけいどんの適温生活と投資日記)。https://okeydon.hatenablog.com/

「いちばん手軽で怖くない「ゆとり投資」入門 普通の人のための投資」

評価★★★★

Amazonレビューだと、79件のうち、星5つが62%、星4つが23%(僕が該当)、星1つが1%、星2つが4%と圧倒的高評価本です。