どうも、太陽です。

最近話題になっている「VibeCoding」。コードがわからない初心者でもWeb制作やアプリ開発ができる──そんな期待を込めて、実際に触ってみた。

結論から言えば、「期待していたほどではなかった」。

作れるものの品質は50点〜70点止まり。これをいくら量産したところで、商売の世界では通用しないのが現実だ。

商売で通用するのは95点以上の“プロ品質”

Web制作やLP制作、アプリ開発の世界で、本当に価値があるのは95点以上のクオリティ。

確かに、個人ブロガーのような立場なら70点レベルでも問題ないかもしれない。しかし、ブログというビジネスモデル自体が現在では“ジリ貧”状態。

つまり、70点で通用する分野そのものが縮小している。

VibeCodingは「新たな金のなる木」ではなかった

イケハヤ氏が主宰するVibeCodingサロン(買い切り4980円)には2000人以上が参加しており、一見「熱気」があるように見える。

だが、実際に触れてみた自分としては「思ったよりも凡庸」という印象を拭えなかった。

最近の自分は、新しいツールに飛びつくのは早いが、見切りをつけるのも早い。

VibeCodingには可能性を感じたが、現実は“及第点”止まりだった。

将来的にプロ品質AIが到来するのか? 今は疑問

AIの進化は急速であり、いずれはプロ品質(95点以上)のサイトやアプリを自動生成できる世界が来るかもしれない。

しかし、「それが本当に訪れるのか?」と問われれば、現時点では懐疑的だ。

というのも、現在のAIコーディングは「数秒で70点のものを出力 → 人間が手直しして95点にする」という構想があるが、それすらうまくいっていないというデータがある。

AIツールは逆に“生産性を落としている”という研究結果

以下の調査によると、AIコーディングツール「Cursor」で出力されたコードのうち、実際に開発者が使用したのは39%。

しかもその39%のコードも、そのまま使われているわけではなく、人の手でレビューや修正が加えられている。

AIコーディングツールは生産性を19%も低下させているという調査結果、AI出力の評価・手直し・再出力などで無駄な時間が大量発生か

さらに興味深いのは、「AIを使うとタスク完了が実際には19%遅くなる」という点。

それにもかかわらず、開発者自身は「20%速くなった」と“錯覚”していたという。

AIの生産性に関する認識と、実際の効果にはギャップがあるのが現状だ。

AIコーディング=プロの仕事を奪う道具ではない(今のところ)

プロ品質(95点以上)を人間が出すには、知識・技術・経験が必要だ。

AIはそれを“補助”するツールではあっても、“完全代替”にはほど遠い。

とはいえ、実際の現場ではCursorやClaudeCodeを使って、「作業がかなり楽になった」という声もある。

スキルのあるプロが使えば、AIは有効。だが、初心者が頼るにはまだ厳しい段階だ。

VibeCodingは70点が限界、伸びしろは勉強次第

現状のVibeCodingは「コードがまったくわからない初心者でも、最低限の仕組みさえ理解していれば、70点レベルのものが作れる」ツール。

ただし、その70点で勝負できる市場は狭く、プロ品質(95点以上)が求められる現場では通用しない。

とはいえ、学習を積めば90点以上の領域には到達可能だろう。最低でも半年〜1年以上はかかるだろうが、努力次第ではプロに近づける。

ちなみに、WordPressの有料テーマなら80点レベルのサイトを作ることはできる。ただ、そこからの“伸びしろ”が乏しい。

VibeCodingの“ビジネスモデル”にも疑問

VibeCodingサロンに集まった2000人以上の参加者。その売上は1,000万円以上になるが、内容としては「初心者が70点のサイトを作れるようになる」ことが中心。

はっきり言ってしまえば、釣られて集まった人がいて、儲かるのはイケハヤ氏だけ──という構造になっている。

もちろん、これも資本主義の一部だ。

誠実で高品質なビジネスだけが成功するとは限らない。一時的であっても、邪道であっても、金は稼げる。そして「価格以下の価値」でも買われてしまえば、成立してしまう。

資本主義の限界がここにある。

金を大量に稼いだ者が、正義でも善人でもなく、「この仕組みの中で勝った」だけにすぎない。

Grok4やClaudeCodeに希望はあるか?

最近注目されている「Grok4」は、VibeCodingで作れる70点品質のものを、80点レベルに引き上げる可能性があるかもしれない。

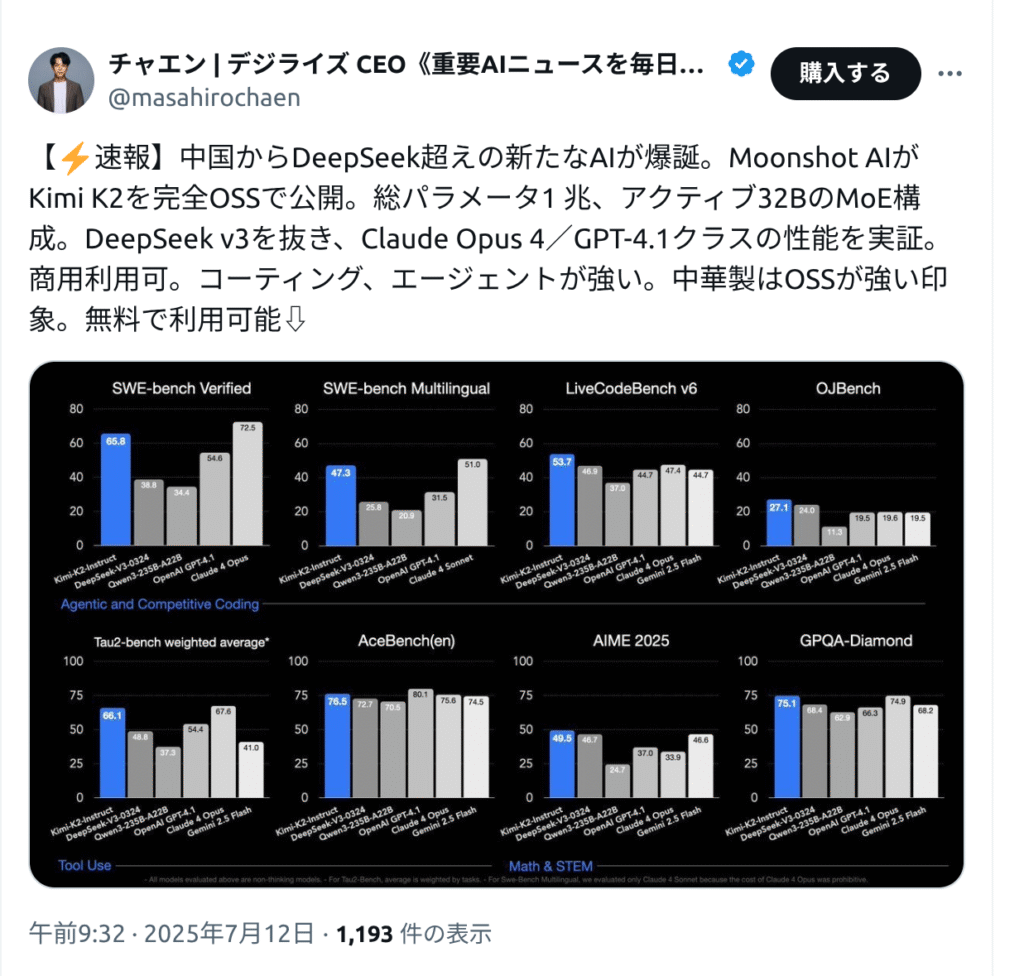

また、ClaudeCodeのような生成AIツールも、以下の中国製を使えば課金する必要がなくなるかもしれない。

実際に職を奪うAIも登場している

たとえば、オンラインショップ構築サービス「Dukaan」では、AIチャットボットをカスタマーサポートに導入したことで、スタッフの90%が解雇された。

https://gigazine.net/news/20230712-ai-chatbot-customer-support

これにより、顧客対応の時間は2時間からわずか3分に短縮されたという。

人間よりもAIの方が圧倒的に効率的だった結果だ。

最後に

AIは確かに進化している。

しかし、それが「誰でも稼げる夢のツール」になるには、まだ遠い。

VibeCodingのような初心者向けのツールは、“最初の入口”としては機能するかもしれないが、それだけでプロ品質の仕事や収益を生むのは難しい。

学び、試し、見切りをつけ、そしてまた新しい道を探る。

今の時代に必要なのは、「使いこなす力」と「見極める力」だと感じている。

とはいえ、いくら見極めようとしても、人は完璧ではない。

情報商材に引っかかっても、誰も責任は取ってくれない。だからこそ、この世界では最終的に“自己責任”で判断していくしかない。

実際、自己責任を基本とする生き方をしている自分ですら、たまには引っかかってしまうことがある。

とはいえ、「ノーリスク」である限り「ノーリターン」でもあるのが現実。ある程度のリスクを取ることは、行動するうえで避けられない。

情報商材に引っかかる最大の理由は、「稼ぎたい」という人間の欲望が巧みに利用されているからだ。

「なんとかして稼ぎたい」「何かいい方法はないか?」という思いがある中で、「可能性があるかもしれない」と思わせる商材が目の前に現れ、さらに巧妙に作られたランディングページ(LP)の文章で背中を押されてしまう。

気づいたときには、購入していた──という構造になっている。

そもそも「楽して稼ぎたい」「在宅で収入を得たい」という欲がなければ、引っかかることもない。

しかし、多くの副業ビジネスは、その「楽して」「副業で少しでも収入を増やしたい」という欲を刺激してくる。

実はこれは、占いビジネスにも同じ構造が見られる。

たとえば、恋愛相談で占い師を頼る女性たちもまた、「どうしても恋愛成就したい」「復縁したい」という強い欲を持っており、そこにビジネスが入り込む。

つまり、最初に“欲”があり、それに対して“処方箋”を与える構造が成立しており、相談者が継続リピートしてしまうようにできている。

特に「どうしても復縁したいという願望の裏には、恋愛の主導権を握っていない、あるいは立場的に不利な状況に置かれていることが多い。

本来、うまくいく恋愛は、そこまで揉めることなく自然と進むことが多いからだ。

それでも占いビジネスが成立するのは、多くの占い師が顧客の“現実”を指摘しないからだ。

もし本当に誠実な占い師がいるとしたら、「可能性はかなり低いですが、それでも試したいですか?」というスタンスで接するはず。

しかし、そうしてしまうと継続リピートにならず、儲からない──だから多くは“希望を与える”商売になっている。

この構造は情報商材にも共通している。

特に情報商材は、価格設定が「詐欺かどうかの境界線」となる。

高額なもの(1万円以上)が多く、その分だけ「失敗したときのダメージ」も大きくなる。

一方で、イケハヤ氏のVibeCodingサロンは買い切り4980円。

価格帯としては微妙であり、「高すぎる」とまでは言えないが、「損をした」と感じるには十分な金額ではある。

致命的な被害というほどではないにしても、やはり損は損だ。

その価格に見合う価値がなかった場合、それは“価格以下の体験”になる。

比較として、本はどうだろうか。新書なら約1000円、単行本でも2000円ほど。中古で買えばさらに安くなる。

にもかかわらず、本は情報商材とは呼ばれない。たとえ中身が薄くても、「まぁそんなものか」で済まされる。価格設定が絶妙なのだ。

VibeCodingサロンの買い切り4980円という価格帯は、そういった意味で中途半端なゾーンにある。

高くもなく、安くもなく──「損したけど、大怪我ではない」といった感想が残りやすい。

そのグレーな感覚こそが、情報商材的な“うまい価格設計”なのかもしれない。