どうも、太陽です。

この記事では、これまでの名作と今後楽しむコンテンツのリストを共有します。

興味のある方は、ぜひ続きをお読みください。

2024年夏から始まるエンタメ旅:これまでとこれからの視聴記録PART9

2025年7月22日に読んだビジネス書「「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?」

2025年7月22日に今井むつみさんのビジネス書「「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?」を読了しました。

2024年5月発売。

本書はコミュニケーションにおいてすれ違いが生じる原因をかなり深く掘り下げています。

「話せばわかる」は幻想ですし、私たちの思考には「枠組み(=スキーマ)」が存在し、なおかつ相手の「わかった!」もお互いがイメージしている像が実は一致していないかもしれません。

人の記憶も曖昧ですし、記憶のすり替えもしばしば生じます。

言っても伝わらないのは、理解力と記憶力の差、視点の偏り、専門性の有無(専門家も言っていることはバラバラ)、人は記憶マシーンになれず忘れる生き物、記憶自体がどんどん書き換わってしまう、認知バイアスで思考が止まる、などあります。

ビジネスの現場に、日常生活に認知科学をどう落とし込むか、については「相手の立場」で考える、「感情」に気を配る、「勘違い」「伝達ミス」を防ぐ、「伝わる説明」を具体と抽象から考える、「意図」を読むことが重要です。

「いいコミュニケーション」の特徴として、7つの項目をあげています。

コミュニケーションの達人の特徴として、4つ挙げています。

最後に、コミュニケーションを通してビジネスの熟達者になるためにはどうすればいいか?が書かれています。

この本を読んでビジネスについても思いを馳せました。

商売のニーズや上手くいくか?は「お客に聞け!」と言われますが、その客がかなり特殊で外れ値なら、鵜呑みにすると他の多数の客のニーズと合わなくなる恐れがあります。

あまりに特殊な客の指摘を全部鵜呑みにするのは危険です。

そもそも、ブログや文章なら自身が良いと思うモノを採用し、実際に好んで書いています。

だから、ブログや文章の採点を受ける場合、アドバイス相手のブログや文章を見たほうがよく、なぜならその相手色に染められるアドバイスがされるからです。

一方、相手のブログや文章が本当に一般受けやニーズがあるとは限りません。

だから、アドバイスを聴く相手は仮にお客であったとしてもよく選び、考えなければなりません。

気をつけるべきなのは、ビジネスにおいて普通は最適解は複数あるはずで、いろいろなやり方で各々が成果を出しているはずなのに、なぜかその人の狭い世界・視点からのアドバイスをしてくて、それに引きずられることです。

本当に頭がいい人は、自分の答えはあくまで範囲の中の一つであり、もしかしたら違う答えややり方が正しいかもしれない、だから実験してやってみて確かめるのもあり、と言います。

しかし、イマイチな人はさも自分の答えややり方で唯一の正解で、違う選択肢を考慮せず、アドバイスしてきます。

この時点で、その人は自身がサンプル1の可能性を考慮していませんし、視野が狭いのでイマイチです。

つまり、こういう人のアドバイスを鵜呑みにすることは危険です。

話しても伝わらない、人は分かり合えない、というズレやすれ違いは、自分の狭い考えが絶対だと思う相手に原因があることもあります。

しかも、そういう相手に権威(学歴など多数)があった場合、余計に話がこじれ、ややこしくなります。

加えて、ビジネスや改革は多人数の意見、もしくは偏った人の意見を聞きすぎると、どんどん改悪方向に向かいます。

最初は尖ったビジネスだったのに、どんどんマイルドになっていきます。そして、強みや魅力が薄れていくのです。

僕からすると、かなり軽い内容のビジネス書という印象でしたので、星2つとします。

評価★★

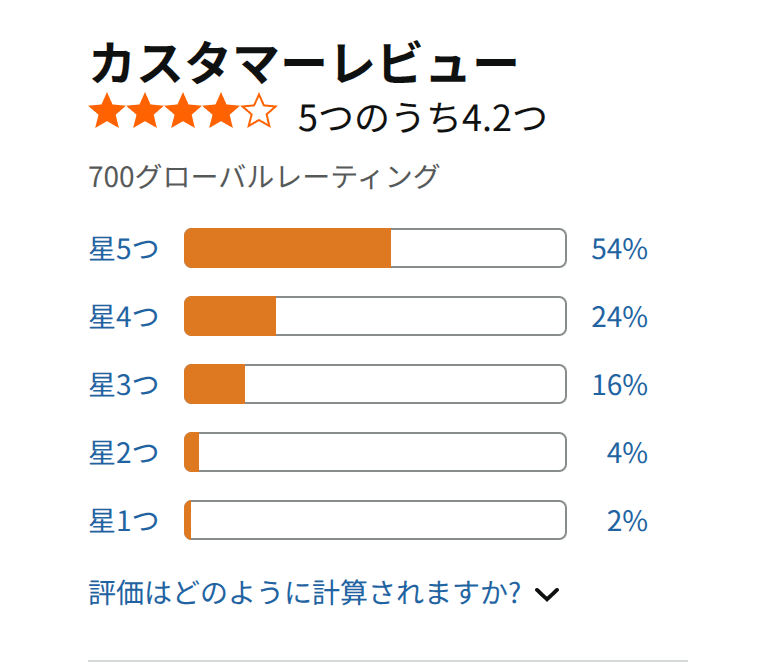

Amazonレビューだと、700件のうち、星5つが54%、星4つが24%、星1つが2%、星2つが4%(僕が該当)で、僕の評価は少数派でした。

2025年7月22日に読んだビジネス書「このオムライスに付加価値をつけてください」

2025年7月22日に柿内尚文氏のビジネス書「このオムライスに付加価値をつけてください」を読了しました。

2025年2月発売。

著者の本に書かれている3つの価値は以下です。

・既存価値。 想定内の価値。

・付加価値。 想定外の価値。

・不要価値。 付加価値になっていないこと。

電車が時間通りに来る、お店でおもてなしを受ける、は日本人にとっては普通のことなので既存価値(想定内)です。

しかし、外国人観光客にとっては付加価値(想定外)になります。

この想定内か想定外かを決めるのは「価値を受け取る側」(お客)です。

また、提供側が付加価値だと思って提供しても、受け手側が付加価値だと思わない「いらない価値」の場合、これは不要価値とします。

ニトリの「お、ねだん以上」は付加価値(お値打ち)を意味します。

この3つの価値を別の視点から見ると以下になります。

・既存価値。 ないと成立しないもの、合格ライン。

・付加価値。 なくても成立するが、、あることが喜びや感動を生むもの。

・不要価値。 なくても成立し、あってもうれしくないもの。

付加価値はちゃんと伝えないと伝わらないものです。

この3つの価値の話が、仕事や人生全般やアイデア発想法など多方面に広がっていき、解説されています。

僕としては、そこまで唸るような発見は得られなかったので星2つとします。

評価★★

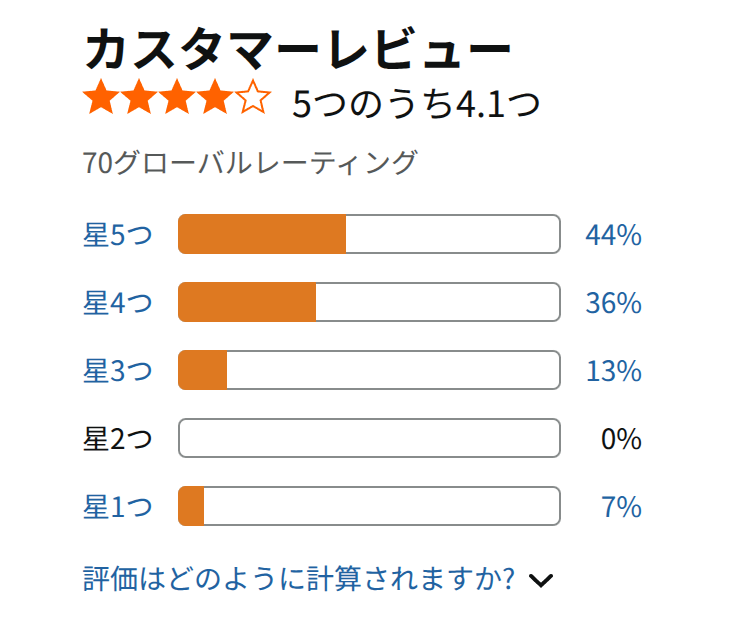

Amazonレビューだと、70件のうち、星5つが44%、星4つが36%、星2つが0%(僕が該当)であり、僕は外れ値でした。

2025年7月27日に読んだ小説「あの日、タワマンで君と」

2025年7月27日に森晶麿(もりあきまろ)氏の小説「あの日、タワマンで君と」を読了しました。

完全にフィクションだとわかるような設定で興ざめするのか?と思いつつ、あまりにぶっ飛んだ話で謎が多すぎて、序盤の148ページまでハラハラドキドキで楽しめました。

このぶっ飛んだ展開や謎はどのように回収されるのだろう?という思いからです。

そして、展開が変わった後もこれからこの話はどこに着地するのか?という好奇心がものすごくそそられ、ページをめくる手が止まりませんでした。

この小説こそ、ストーリーテリングのお手本という印象です。(読み手を惹きつける力が凄いです)

また、この小説を形容するなら「今までに見たことがないジャンル&展開予測不可能小説」です。

タワマンという題材をここまで使い尽くして小説を書ける才能に脱帽です。

これは読んで良かった小説で、当たりでした。

小説は当たりハズレがありますが、序盤から飽きさせず、しかも終盤まで一気に読ませる小説は珍しいと思っていおり、これは稀有な作品です。

しかし、深いテーマ性はないので、0.5点だけ厳し目に減点します。

ほとんど期待せず、軽い気持ちで読んだのも落差が大きすぎて点数が高めになったかもしれません。

ですので、読者もそこまで期待せずに気軽な気持ちでオチも知らないまま読んでください。(Amazonレビューも読まないほうがいいです)

評価★★★★(星4.5点)

Amazonレビューだと、27件のうち、43%が星5つ、19%が星4つです。星1つが12%、星2つも18%と評価が割れています。

2025年7月日に読んだ小説「此の世の果ての殺人」

2025年7月日に荒木あかね氏の小説「此の世の果ての殺人」を途中まで読みました。

小惑星「テロス」が日本に衝突することが発表され、67日後には人類滅亡という極限状況の中、殺人事件が起き、それを調べる主人公らという設定に「よくこんな設定を考えたなぁ」と思いました。

また、小惑星が衝突して人類滅亡は普通にありえそうで、昔にコロナを予言していた作品もあったわけで、小惑星衝突の視点も興味深いです。

しかし、現実的に考えると、小惑星が仮に衝突するとわかったとしても、極秘情報になり、全世界に発表して大混乱に陥るようにするか?となったら、NOだと思います。

つまり、思考実験ですが、小惑星衝突は一部の権力者や科学者だけが握る情報となり、一般人は知らされることなく、突然、死に至りそうです。

そう考えると、いつ死んでもいいようにやりたいことはなるべくやっておくことが人生で大事なことかもしれません。(とはいえ、小惑星衝突の可能性なんてかなり低いでしょう)

そして、102ページまで読みましたが、非現実設定(小惑星衝突)のなかでの殺人調査という謎を知りたいか?といったら、NOであり、しかも読み進めるのに苦痛を感じていたので、損切りしました。

第68回江戸川乱歩賞受賞作なんですね。

著者の第二弾 ちぎれた鎖と光の切れ端 は此の世の果ての殺人よりも完成度が高いらしく、どうせ読むならそちらの方がいいと思ってしまったのも損切りの理由です。

しかもAmazonレビューによると、ちぎれた鎖と光の切れ端でさえ、評価が分かれている、中だるみしている、秀作という表現であり、ならば余計にデビュー作はイマイチなのでは?と推測できます。

評価 評価不能。

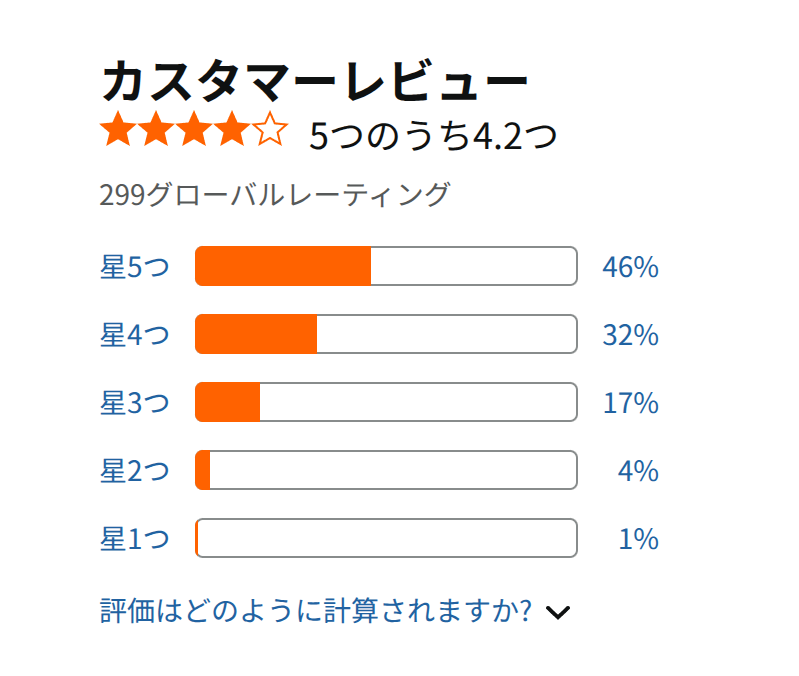

Amazonレビューだと、299件のうち、星5つが46%、星4つが32%、星3つが17%と高評価でした。

2025年7月29日に読んだビジネス書「親子で学ぶ どうしたらお金持ちになれるの?」

2025年7月29日に橘玲氏のビジネス書「親子で学ぶ どうしたらお金持ちになれるの?」を読了しました。

2024年11月発売。

子供向けの人生を攻略するための本です。

まずはリソースありきという前提が重要であり、その上で、難易度ごとにたくさんの仕組みや法則や概念を教えてくれます。

ステージ1では、トレードオフの概念、コスパを学ぶ、ギブ&テイクを学ぶ、世界の仕組みを学ぶ(愛情空間、友情空間、貨幣空間)、タイパを理解する、友達の法則を学ぶ、です。

ステージ2では、複利を理解する、です。

ステージ3では、限界効用の逓減を理解する、努力の限界効用の逓減の法則を理解する、ロングテールの仕事とベルカーブの仕事を選ぶ、です。

ステージ4では、確率的な出来事を理解する、ゲームのコストを学ぶ、リスパの法則を理解する、です。

ステージ5では、金利というタイムマシンを理解する、未来の自分を大切にすることを学ぶ、レバレッジを理解する、です。

ステージ6では、市場取引を理解する、ブローカーの役割を学ぶ、「選択」と「自由」を学ぶ、アイデアとネットワークの交換を学ぶ、です。

ステージ7では、仕事と報酬の関係を理解する、なぜお金を払ってくれるのかを学ぶ、人的資本を理解する、分業で人的資本にレバレッジをかけることを学ぶ、絶対優位と比較優位を学ぶ、です。

ステージ8では、ニッチ戦略を理解する、ヒーローテストを学ぶ、SNS社会をどう生き延びるかを学ぶ、です。

特別ステージでは、これを知っているだけで人生が楽しくなる法則が紹介されており、具体的には、100倍の法則、奇跡は起きないの法則、君は友だち5人の平均の法則、わたしはわたしの法則、トライ・アンド・エラーの法則、世界は理不尽であるの法則、恵まれていないほうが人生は面白いの法則、の7つです。

この本は全国民が読むべき本といっても誇張じゃないほどの素晴らしい人生攻略本です。

子供向けの本ですが、大人でも気づき・ヒントになる部分は多いでしょう。

当たり前のことが書かれている!と言う人がいるかもしれませんが、その当たり前を深く理解し、徹底的に実行できていない人が多すぎます。

「どれか1冊、初心者向けのおすすめのビジネス書は?」と聞かれたら、この1冊を答えようかなと思う次第です。

評価 ★★★★★

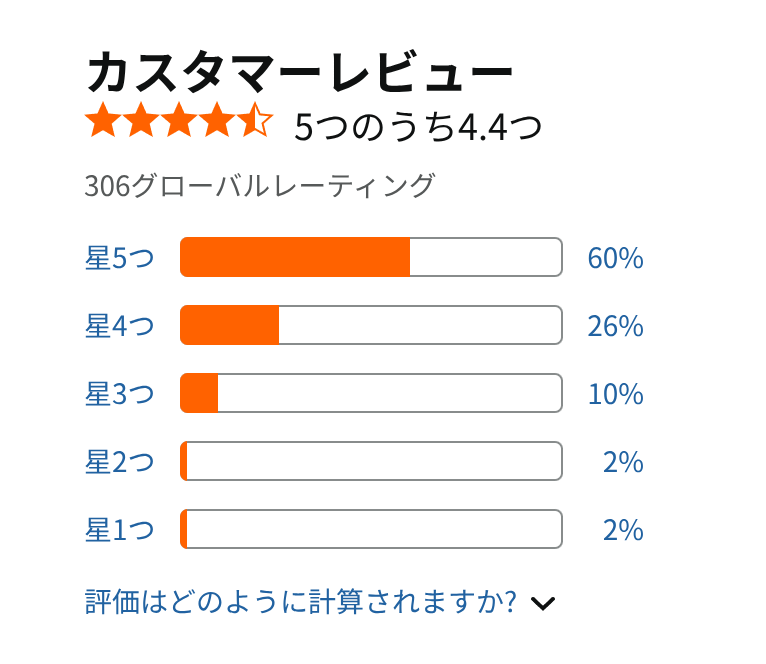

Amazonレビューだと、306件のうち、星5つが60%(僕が該当)、星4つが26%、星3つが10%とかなり高評価です。

2025年7月日に読んだビジネス書「番頭イズム 欲しがられる人材の共通点」

2025年7月日に村井庸介氏のビジネス書「番頭イズム 欲しがられる人材の共通点」を読了しました。

2024年10月発売。

VUCA(ブーカ)の時代において、逆算型キャリアアプローチが通用せず、適応型キャリアが重要と説いています。

社長にはコンサル嫌いが多く、理由として、自社を深く理解せず、一般的な解決策を押し付けてくるのでは?という疑念と、現場の実情から乖離しているのでは?という点があります。

つまり、コンサルタントには机上の理論と現場の実態をつなぐ架け橋になってほしいのです。

また、コンサルティングへの費用対効果の面でも、中小企業にとっては高いと感じられます。

コンサルの言うとおりに高い金を払っておまかせしても、成果がでないリスクです。

しかし、コンサルタント的な問題解決視点とそれをメンバーに提示してくれる社員を社長はひそかに期待しています。(内部コンサルタント的人材)

番頭はかつて経営者の右腕として、専門的なスキルを持ちながらも経営全般に関わる知識と経験を兼ね揃え、重要な役割を担ってきました。

つまり、番頭は専門性と総合性、理論と実践、部分と全体、これらを行き来しながら、組織の成功に貢献してきました。

現代の中小企業においても、番頭のような存在が必要というのが本書の趣旨です。

番頭はコンサルでも専門職でもない問題解決の推進役です。

実は番頭的な存在は近年、国内外の上場企業を中心にCOO(最高執行責任者)という形で増えています。

しかし、外部からCOOを採用するにはリスクが伴うので、今の組織全体に「番頭イズム」を浸透させる必要があります。(社員の総番頭化)

評価

2025年8月日に読んだ小説「トリカゴ」

2025年8月日に辻堂ゆめさんの小説「トリカゴ」を読了しました。

2021年に発売された作品を2025年2月に文庫化。

冒頭で通称「鳥籠事件」(タイトルの「トリカゴ」と似ている)、1996年に起きたペットの鳥と一緒に狭い部屋に押し込められて飼育された2人の子供(男の子が3歳、下の女の子が1歳)が、救出され養護施設に引き取られるも、その1年後に心理カウンセラーを装った何者かに施設から連れ去られ、行方不明となる日本中を騒がせた事件があった。

そのニュースを当時、6歳だった主人公(後に刑事)の里穂子は許せないと泣きじゃくっていたという冒頭シーンがあった。

そして、無国籍の女性ハナが殺人未遂事件を起こし、それを里穂子刑事が担当し、無国籍が集まるユートピアまでたどり着くという序盤。

鳥籠事件と殺人未遂事件の犯人はハナなのか?とこの無国籍ユートピアは何なのか?という謎で読ませる展開。

正直、この謎には興味が湧き、序盤94ページ時点だが、続きを読みたいと思った。

450ページあり、解説を含めると457ページの大作である。

それにしても、6歳のときにTVに映った鳥籠事件にかなりの嫌悪感を抱き、9歳のときに未解決のまま捜査本部が解散したと知った9歳の冬に、刑事になると決めて、その後、高校を卒業してすぐ警察官になるといういきさつにそんなことある?って疑ってしまった。

TVの一時の報道シーンにそこまで人生を左右されることへの疑問だ。

まぁフィクションだから、そこに突っ込むのは野暮なことではあるが。

296ページまで読んで、そんなに大きな事件が起きるわけでもなく、淡々と物語が続いていく構図に最初の期待感とのズレが生じてしまいました。

評価

Amazonレビューだと、53件のうち、星5つが49%、星4つが16%、星3つが20%、星2つが5%、星1つが10%と評価が割れています。

2025年8月日に読んだ小説「マスカレード・ライフ」

2025年8月日に東野圭吾氏の小説「マスカレード・ライフ」を読了しました。

2025年7月30日発売。