どうも、太陽です。

この記事では、これまでの名作と今後楽しむコンテンツのリストを共有します。

興味のある方は、ぜひ続きをお読みください。

2024年夏から始まるエンタメ旅:これまでとこれからの視聴記録PART10

2025年8月日に読んだビジネス書「しんどい世の中でどうすれば幸せになれますか?」

2025年8月日に橘玲氏のビジネス書「しんどい世の中でどうすれば幸せになれますか?」を読了しました。

2025年7月発売。

しんどい世の中でどうすれば幸せになれますか? いまならまだ間に合う“無理ゲー社会”の攻略法

20代・30代向けの本で、中高年の僕は対象外の本であり、手遅れか活用できない面が多いですがそれでも参考になりました。

この本は橘玲氏が書いた本ではなく、彼のコンテンツをライターの樺山美夏さんが自分の野球一筋の息子さんに読んでもらいたくて企画したのがきっかけで、それを松本一希さんが引き継ぎ、さらに文響社の大橋弘祐さんが引き受けるというコラボレーションにより、生まれました。

構成として、20代、30代の悩みを持つ者が、超絶AI「ゴーりオ爺さん」に悩み相談をし、回答するという形式で書かれています。

第1章「お金の悩み」、第2章「仕事の悩み」、第3章「資産形成の悩み」、第4章「人間関係の悩み」となっていますが、全般的に内容が浅かったです。

コンテンツの内容も当然ですが、過去の橘玲氏の焼き直しばかりであり、新味はほぼないですし、やはり橘玲氏が直接書いたほうが良い内容になったのでは?と感じます。

P273、274の箇所を参考にし、僕の意見も加えつつ、AIにまとめさせました。

性格と相性、そしてセキュリティに向く人間像

人は初対面のとき、相手について無意識に八つの要素を気にしていると、橘玲の『スピリチュアルズ』には書かれている。

その八つとは、明るいか暗いか(外交的か内向的か)、精神的に安定しているか神経質か(楽観的か悲観的か)、みんなと一緒にやっていけるか自分勝手か(同調性)、相手に共感できるか冷淡か(共感力)、信頼できるかあてにならないか(堅実性)、おもしろいかつまらないか(経験への開放性)、賢いかそうでないか(知能)、そして魅力的かそうでないか(外見)である。

人は自分と似ている人と一緒にいると楽しく、関係も長続きするものだ。

振り返ってみると、自分のまわりで長く付き合いが続いている人は、暗いタイプであり(笑)、神経質で悲観的な傾向がある。そして同調性は真ん中くらいかそれ以上で、共感力があり、信頼できる(堅実性の高い)人たちだ。

しかも面白い人が多く、賢さを備えている。逆に言えば、明るすぎる人とは波長が合わず、楽天的すぎる人は相手から離れてしまう。自分勝手すぎる人も合わないし、冷淡すぎる人も相性が悪い。

あてにならない人は友人やパートナーとしてふさわしくなく、つまらない人は退屈で、賢くない人とは長く続かない、という印象を持ってきた。

自分自身はもともと内向型で、暗いほうに属する。しかし演技によって外交的に振る舞うことができる。しかも内向型は演技をしても精神的に大きな負担にならない。これに対して、外向型が自分を偽って演技をするとメンタルをすり減らしてしまうのだ。

僕は基本的に自分に正直に生きるタイプだが、内向型であることはあまりにも損が多いと気づき、外交的に振る舞う演技を身につけた。

ただし、僕は悲観的であり、パラノイアと呼べるほどの心配性でもある。そのため入念に備えることを欠かさず、セキュリティ意識も人一倍強い。ただし、これもバランスが重要であり、精神的に安定しているほうがいいと理解しているので、メンタルを安定させる術も意識的に取り入れている。

僕は基本的にみんなとやっていけるタイプだが、それが時に損につながることもあると理解した。だから意図的に「自分勝手さ」、つまり「NOと言う力」を獲得した。共感力もあるが、これも過度だと損をするので「サイコパス式スルー術」を身につけた。悪人に対しては冷淡であるほうが健全だからだ。

評価経済社会においては信頼されることが重要なので、これは素直に発揮している。また「おもしろい人間」のほうが人は惹きつけられるので、そこもそのまま大切にしている。そして「賢さ」は後天的な努力で伸ばせると信じている。IQに依存するのではなく、知識を積み重ねることで賢くなれると考え、学び続けている。

こうした特性を総合すると、僕のような人間はセキュリティの分野に向いていると実感している。

僕は隠キャであり、神経質な(パラノイア的な心配性の)性格を持ち、同調性は中庸で、共感性は高いが同時にサイコパス的なスルー術も発揮できる。つまり悪人に対しては冷淡でいられるのだ。そして信頼性が高く、コツコツ努力する。開放性も高く、好奇心を持ち、賢くなるための努力を惜しまないタイプである。

これとは対照的に、明るすぎる(悪く言えば能天気な)人や、精神的に安定しすぎて危機感を欠いている人、みんなと同調しすぎて群れる人、あるいは逆に極端な一匹狼タイプの人、他者に冷淡な人(こうした性質はむしろ犯罪者に向いている)、あてにならない人(努力を継続できない人)、経験への開放性が低い人、そして賢さがない人は、セキュリティには向いていない。

つまり、僕のように暗さや神経質さを武器に変えつつ、バランスを意識して自分を鍛えることこそが、セキュリティに強い人間を形づくるのだ。

ちなみに、ダイエットに不向きなのは、

- 誠実性が低い(続かない・記録できない)

- 神経症傾向が高すぎる(ストレスで食べる・諦めやすい)

- 外向性が高すぎる(人付き合いで食べすぎる)

- 協調性が高すぎる(断れない)

- 開放性が低い(習慣を変えない)

逆に「誠実性が高い」「ほどよく神経質」「自分の意志を通せる」タイプが最もダイエットに向いています。

AIに原文をもとにリライトさせたので、元々の文章とニュアンスが若干変わっているかもしれないですが、AIのほうがわかりやすい文章を書くと思っているのでそのまま載せます。

やはり橘玲氏が直接書いたほうが良かったと思うのと、焼き直し感、新味なし、などで星を2つとします。

評価★★

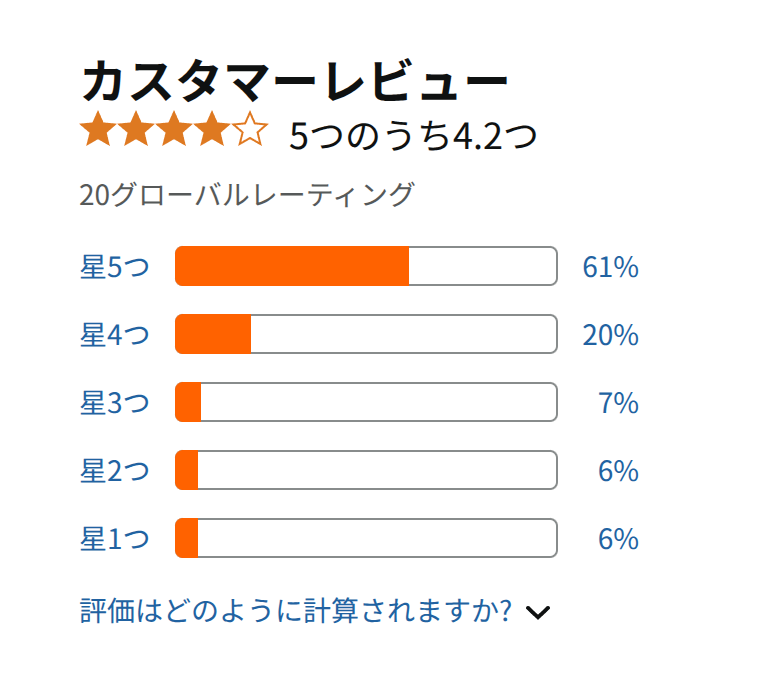

Amazonレビューだと、20件のうち、星5つが61%、星4つが20%、星3つが7%、星2つが6%(僕が該当)、星1つが6%となっています。

2025年8月18日に読んだ小説「暴走正義」

2025年8月18日に下村敦史氏の小説「暴走正義」を読了しました。

2025年8月発売。

暴露系、報道加害、エスカレート、誤認逮捕、再犯、死刑反対、というタイトルの6つの短編が載っています。

・暴露系。暴露系インフルエンサーである晒し屋Y郎と、そのライバルの帝国鮫の争い。意外なオチはなく凡作。(星★★)(「小説幻冬」2025年5月号掲載)

・報道加害。窓際族の週刊誌記者が汚名を挽回しようととくダネをスクープしようとし、意外なオチが待っていた作品。(星★★★)(「小説幻冬」2025年1月号掲載)

・エスカレート。ストーカーされた女性の話で、相当に共感できつつ、複雑な構成に感心した。オチも面白い。(星★★★★★) (「小説幻冬」2025年3月号掲載)

・誤認逮捕。何度も誤認逮捕された男の顛末話。あまり面白くなかった。(星★)(「小説幻冬」2024年9月号掲載)

・再犯。性犯罪の再犯(実は再犯率は低い。強姦は3%、強制わいせつは6.5%)が頻発しており、その原因として更生プログラムの「再起の光」が怪しいと警察が睨み、とプロセスは面白かったが、オチがイマイチ。(星★★★)(「小説幻冬」2025年6月号掲載)

・死刑反対。死刑反対デモを行っていた人たちの間で巻き起こされる興味深い展開の物語。社会的メッセージが強いがそこまで面白くはなかった。(星★★)(「小説幻冬」2024年11月号掲載)

全体的にイマイチな作品が多く、かつての下村敦史氏はどこに行ったのか?と残念でならない。

星2つとしておく。

星★★

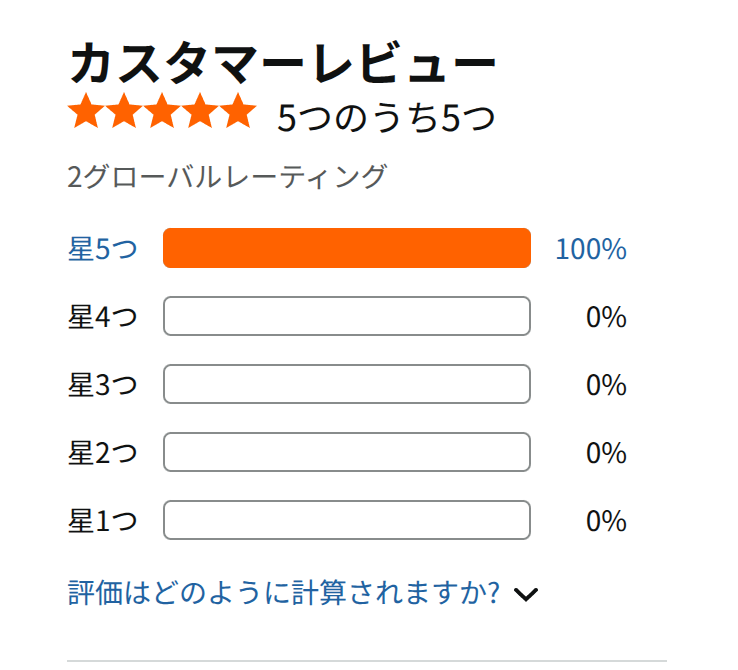

Amazonレビューだと、2件のうち、星5つが100%でした。2件しかないので当てにならないでしょう。

2025年8月13日に読んだビジネス書「これだけ押さえればOK!印鑑・印紙・契約書の基本がわかる本」

2025年8月13日に齋藤健一郎氏のビジネス書「これだけ押さえればOK!印鑑・印紙・契約書の基本がわかる本」を読了しました。

2017年3月発売。

この本に加えて、「いちからわかる・使える「契約」Q&A〜今さら聞けない現場のギモンを解決〜」(2022年9月発売)を読みましたが、今回の本の方が良かったです。

「いちからわかる・使える「契約」Q&A〜今さら聞けない現場のギモンを解決〜」の本には以下の3冊が推薦と図書として紹介されていました。

「プロ弁護士の思考術」、「条文にない債権回収のはなし」、「ビジネス契約書の起案・検討のしかた」です。

日本はハンコ社会であり、印影(上司に「ハンコください」というときの「ハンコ」)を押すための印章(ハンコ屋さんで買うハンコ)や、印鑑(役所等に届け出た印影を指す)があります。

個人で使うハンコには、実印(住民票がある市区町村役場に登録したハンコ)、銀行印(取引銀行にその印影を登録したハンコ)、認印(みとめいん、。実印や銀行印以外のハンコ)があります。

会社で使うハンコには、代表者印(会社の実印)、社印(会社の認印)、割印(二つの文書にまたがって押す、縦長のハンコ)、その他(銀行との取引のために銀行に届け出る銀行印、契約のときに使う契約印等、各社の実情に合わせていろいろなハンコがある)があります。

ハンコの代わりに、指印(ゆびいん。ハンコの代わりに指に朱肉をつけて押す)や書判(かきはん。手書きで姓や名を書く)・花押(かおう)があります。

現代社会で指印が最も活用されているのが供述調書ですが、拒否しても罰則はありません。

遺言の場合、書判の一種である花押は無効となっています。(指印は有効)

手紙・小切手の場合、有効であるためには振出人の「著名」か「記名捺印」がなければいけませんが、書判は捺印として認められていないので、書半があっても、その手形や小切手は無効です。

(かといって、書判があることで、書面の内容に納得したと考えられる場合もあるため、ハンコがないから大丈夫と思い、軽々に書判をすることはお勧めできません)

ハンコの押し方として、契印、割印、訂正印、捨印、止印があります。

未成年者は15歳以上であれば印鑑登録できますが、ひとりで契約できるかは別問題です。

(完全に有効な契約にするには、親権者の同意が必要。同意がないと、あとから取り消すことができます)

判断能力が不十分な人として以下があります。

1 自分の財産を管理したり、処分したりすることが全くできない成年被後見人。(印鑑登録はできない)

2 借金をするなど、法律で定められた一定の行為だけができない被保佐人。(印鑑登録できる)

3 裁判所が決めた行為だけができない被補助人。(印鑑登録できる)

2と3については、相手が実印と印鑑証明書を持っていても、後から契約が取り消されてしまうことがあります。

2と3が取引相手の可能性がある場合、法務局が発行する「登記されていないことの証明」を提出してもらえれば、相手が被保佐人や被補助人でないことが確認できます。

印紙税を収めるためのツールが収入印紙です。

領収書を作った人は印紙税を払わなければならず、収入印紙を買って領収書に貼り、消印することで税金を納めます。

課税文書(印紙税がかかる。1号から20号まである)と非課税文書(国や地方公共団体等が作成)、さらに不課税文書(例 委任契約書等)があります。

確認書や通知書という名称にしても、中身が例えば金銭借用証書(「金100万円を借り受けた」)であれば課税されます。(「金100万円を受け取りました」なら金銭借用証書には当たりません)

印紙税は文書の作成者が払いますが、不動産の売買契約書の場合、売主と買主の著名、押印があるので作成者は売主と買主の両方です。

また、ひとつの文書を複数人が作った場合、作成者全員が連帯して印紙税を納めます。

印紙を貼るべき文書に印紙が貼られていないと、印紙税の額の3倍の「過怠税(かたいぜい)」がかかります。

(文書を貼り付けた収入印紙に消印をしなかった場合にも過怠税がかかります)

請負契約(完成された仕事の結果を目的とする契約)は印紙税がかかり、委任契約(仕事の完成の有無にかかわらず報酬が支払われるもの)は印紙税がかかりません。

請負代表例。建物の外壁塗装契約、警備保障契約、物品の修理契約、芸能人等の出演契約等。

委任契約代表例。訴訟委任契約、技術援助契約、経営委託契約等。

「○○委託契約書」は請負なのか委託なのかはっきりしなく、例えばシステム開発委託契約書があります。

印紙税がかるかどうかは題名ではなく、内容次第です。

開発するシステムについてのコンサルティング段階なら委任であり、開発するシステムの仕様策定段階なら請負、システム開発をする段階なら請負契約です。

「継続的取引の基本となる契約書」(契約期間が3ヶ月超え、3ヶ月を超えなくても更新に関する定めが記載されている)には1文書あたり4000円の印紙税がかかります。

原本の契約書だけじゃなく、副本、写し、コピー等があった場合でも印紙を貼る必要があり、原本が1通しかないと契約書に明記し、コピーを補完していた場合、裁判に仮になったら、コピーは途中で改変の恐れががあるので、証拠としての力が弱まります。

契約書を作る際に、印紙という概念があるのが初耳でした。

(レシート、計算書、お買上明細書、計算書等でも金銭の受取書なので、印紙税がかかっているとは驚きです。小売店等の領収書であれば5万円未満であれば非課税、5万円以上、100万円以下であれば200円です)

印紙税法は外国にはなく、日本だけのようで、どこまで税金を取るのか!と感じました。

契約書は約束と違い、相手が守らなかったら裁判等の手続きを経て、契約の内容を強制的に実現できます。

口頭でも契約は成立しますが、契約書をわざわざ作るのは証拠として残しておくためです。

HP制作業界では契約書を作らない場合があり、1人日=5万円で、60日制作で5万円×60日で300万円の見積もりを出して進めたところ、相手の会社があれもこれもと作業内容を追加してきて、追加費用を請求せずに修正に応じていましたが、要求に応じ続けていたら当初の見積もりを大きく超えて、500万円はもらわないと割に合わなくなりました。

追加料金を請求したら、応じてくれず、別料金の記載はしていても具体的な契約書がないわけで、裁判でも負けるので始めの段階で契約書を作っておくべきなのです。

契約書のど素人が読んだ感想として、新発見だらけであり、非常に役立つと思ったので星5つとさせていただきました。(初心者向けで役立ったのなら、星を出し惜しみしなくていいですね)

評価★★★★★

Amazonレビューだと、10件のうち、星5つが48%、星4つが14%、星3つが38%でした。

2025年9月2日に読んだノンフィクション「いま、台湾で隠居してます」

2025年9月2日に大原扁理氏のノンフィクション「いま、台湾で隠居してます」を読了しました。

2020年12月発売。

著者は25歳から6年間、東京郊外で週に2回の介護の仕事、残り5日は社会と距離を置き、年収100万程度稼いで、あとは好きなように生きる隠居生活をしていました。

そして、2016年の秋(当時、31歳)から3年間、台湾に移住し、同じ形で隠居生活を綴ったのが本書です。

著者は30歳以下が使えるワーキングホリデー・ピザを使って、台湾に移住しました。

日本だと、著者の生き方は「お前のせいでGDPが下がった」など言われ、経済的に価値があるかどうかの尺度でしか見てもらえず、しんどいことが多かったので、台湾に住んだら言われなくなるのでは?という期待があったようです。

アパートは月額4500元(1万6200円)の激安賃貸物件でした。(8畳ワンルーム。シャワーとトイレ付き。ベッド、クローゼット、テーブルとイス、テレビ、冷蔵庫、カーテン、Wifiすべて備え付けで家賃に含まれる)

台湾の建物は何も考えずに建てられた説が濃厚で、例えばガスの給油機がシャワールーム内にあり、使っているときにガス漏れで死ぬと著者は直感しましたが、あるとき台湾の日本語情報誌を読むと、浴室内の給油機がガス漏れして、日本人留学生が死んだという事故の記事が載っていたので、怖すぎます。

肝心の台湾での著者の仕事は旅行雑誌のテクニカルライターに落ち着いたようです。

台湾や韓国やシンガポールへの出張で取材は年に3〜4回ほどで、1ヶ月かけて1冊やればあとの2〜3ヶ月は何もしなくてよい状態です。(1回につき15万円〜なので、年に4回なら60万です)

1年間のワーホリビザが切れてからは、90日ごとに出入国を繰り返し、観光にチェックを入れていますが、台湾では入国を止められたことも怪しまれたこともありませんでした。

著者の台湾での1ヶ月の生活費や5万円以下でした。

ノービザなので台湾の会社から仕事を受けられず、収入は日本の会社から日本の銀行口座へ支払われ、所得税は日本で発生しますが、年間収入103万円を超える場合なので著者の場合、発生しなさそうですね。

著者は日本にいたときも低年収生活をしていましたが、台湾で月に5万円以下で(年に60万。日本への往復航空券代(2〜3万円程度)込み)暮らせるというのがライフハックとしてすごいと感じました。

収入もだいたい60万ぐらいですし(しかも旅行ライターで、日本での介護士から脱却)、けっこう賢いです。

低収入生活&隠居をするために、めちゃくちゃ試行錯誤と工夫をしている姿がよくわかります。

僕のスマート消費術と著者の隠居生活は通ずる部分があり、試行錯誤と工夫で低収入でも幸せになれるという新しい視点があると思いました。

あとは台湾北部は亜熱帯であり、気候も重要ですね。

台湾の3〜4月(過ごしやすい)、台湾の5月(梅雨)、台湾の6〜9月(酷暑。たまに命の危機を感じるほど暑い)、台湾の10〜11月(過ごしやすい)、台湾の12〜2月(日本の秋くらい。たまに冬) です。

2020年1月の台湾の総統選(選挙)の投票率は74.9%であり、台湾人の政治に対する熱心さはものすごいのです。

日本に住んでいる台湾人は選挙のたびに必ず帰国し、投票しますが、日本のように期日前投票や在外選挙制度がないからです。

台湾人が台湾のことを自分たちで決められるようになったのが1987年であり、ほんの24年前であり、だからこそ戒厳令時代に戻りたくないから、皆、選挙に行きます。

日本のように選挙制度が当たり前で、平和ぼけはしていません。

著者はうつ病持ちというのを初めて知り、著者は南国の台湾に移住したらうつが治るのでは?(冬や低体温だとうつになりがち&タイやハワイなど、南国滞在時はうつの症状がでない人がいるらしい)と期待したが、ちゃんとうつになったとのことです。

1回のうつにつき、2週間〜1ヶ月もなるとあり、大変だなぁと。

著者はやる気のある人とはまったく価値観が合わず、だからこそ勤勉な人が多い日本は合わなかったのかもしれません。

孤独問題が語られており、孤独は日本でも今後の深刻な社会テーマにさらになりそうだなぁと思いました。

著者の本を読むと、工夫と試行錯誤の大事さを再確認させられるのと、台湾事情に詳しくなれるメリットがあります。

日本は完璧すぎて、やる気がない人間には生きづらく、そして台湾は弱者に優しい国なので、著者はそういう日本の生きづらさから、日本でも隠居していたのに、さらなる理想を求めて台湾に移住したのだなと思いました。

この本は2020年12月出版の本であり、2025年現在、著者の大原扁理さんはどうなっているのか?が気になりました。

GrokにXの大原さんのアカウントから調べさせたら、以下でした。

2023年の情報によると、大原扁理さんはコロナ禍に伴う親の介護のために愛知県に住んでいましたが、ときどき台湾にも滞在していました。具体的には、2020年に台湾から日本(愛知県)に移り、その後も台湾と行き来しながら生活していたことがブログや関連情報から確認できます。この時期も明確な「定住地」は明言されておらず、愛知県を拠点にしつつ台湾に滞在する生活スタイルだったようです。

大原扁理さんの現在の居住地については、2024年の情報によると、コロナ禍に伴う親の介護のため愛知県に住んでおり、ときどき台湾に滞在しているとされています。2025年7月のブログ投稿では具体的な居住地は明記されていませんが、引き続き「海外」と記載されており、台湾と愛知県を行き来している可能性が高いです。最新の投稿や公式アカウントでも明確な現在地は特定できなかったため、愛知県と台湾の両方に拠点がある生活を続けていると推測されます。

2020年に台湾から愛知に移り、親の介護も兼ねていたようですね。(ときどき台湾にも滞在)

下手な小説よりも、新鮮な発見があったので、星3.5点とします。 (四捨五入して4点)

評価★★★★(3.5点)

2025年8月18日に読んだ小説「みんなで決めた真実」

2025年8月18日に似鳥鶏氏の小説「みんなで決めた真実」を途中まで読みました。

2025年8月発売。

16ページまで読んで損切りしました。

史上最短です。

理由は文体が受け付けないのと、登場人物の把握すらスラスラ頭に入ってこない構成力でした。

正直、作家としての最低限の文章力がないと感じました。

星は一つです。

評価★

2025年8月26日に読んだビジネス書「いちばんやさしいはじめてのGoogle広告の教本 人気講師が教える運用型広告の基礎と実践」

2025年8月26日に杓谷匠、田中広樹、宮里茉莉奈氏のビジネス書「いちばんやさしいはじめてのGoogle広告の教本 人気講師が教える運用型広告の基礎と実践 」を読了しました。

2024年9月発売。

いちばんやさしいはじめてのGoogle広告の教本 人気講師が教える運用型広告の基礎と実践

Google広告が表示される場所として、検索広告、ショッピング広告、Googleディスプレイネットワーク、YouTube、Googleマップ、Gmail、GoogleDiscoverとGooglePlayがあります。

Google広告は配信してから最適化できる点がポイントです。

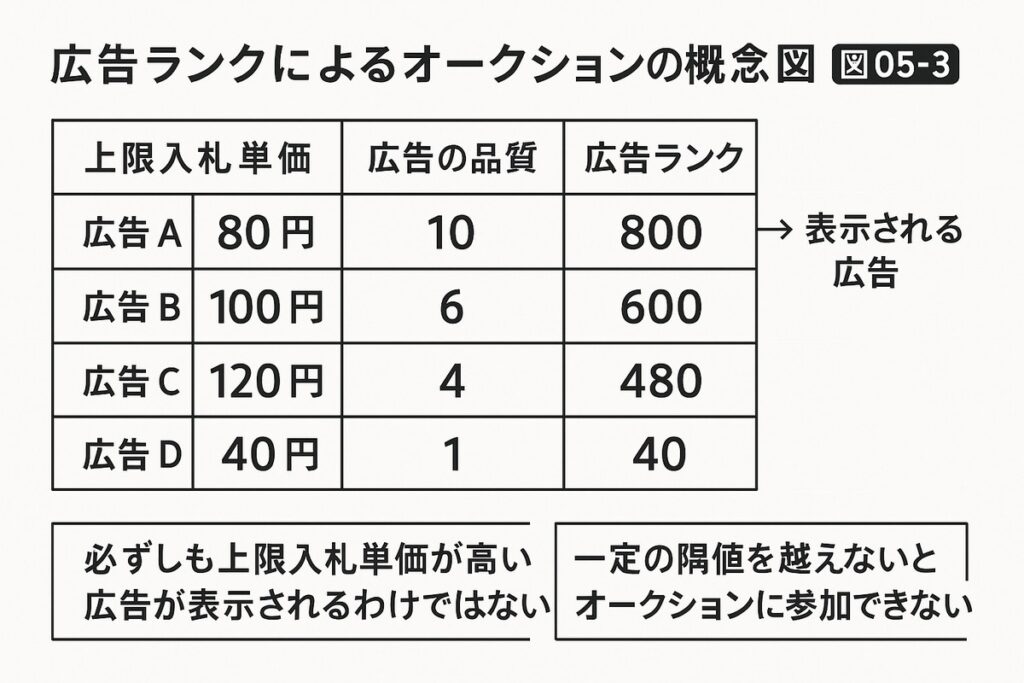

広告の表示は「広告ランク」によるオークションで決まります。

広告ランクによるオークションの概念図として以下があります。

広告ランクの計算方法は以下です。

上限入札単価 × 広告の品質 = 広告ランク

120円 7 840

広告の品質は以下の3要素で決まります。

推定クリック率、広告の関連性、ランディングページの利便性。

Google広告の課金方法は以下の3種類です。

・クリック単価(CPC) 1回のクリックに対して課金。

・インプレッション単価(CPM) 広告が1000回表示されるごとに課金。

・広告視聴単価(CPV) 1回の広告動画の視聴に対して課金。

これらの課金方法に基づいて「上限入札単価」を設定しますが、これはあくまで上限を設定するもので、実際に課金される金額はオークションごとに算出されます。

詳しくいうと、実際の課金金額は「『自分の1つ下の順位の広告の広告ランク』÷ 『広告の品質』+1円」で算出されます。

これをセカンドプライスオークションといいます。

そして、広告費を安く抑えるには「広告の品質」を高めることが重要になります。

上限入札単価は自動入札を活用しますが、自動入札には以下の2種類があります。

・通常の自動入札。統計情報に基づいて入札価格を決める。

・スマート自動入札。コンバージョンに基づいて入札価格を決める。

自動入札の上限入札単価の調整方法の方針を「入札戦略」と呼びますが、全部で6種類あります。

通常の自動入札。

・クリック数の最大化。キャンペーンに設定された予算内でなるべく多くのクリック数を獲得できるように上限入札単価が設定される。

・目標インプレッションシェア。Google検索結果ページの最上部、上部、または任意の場所に広告が表示されるように、上限入札単価が設定される。

スマート自動入札。

・目標コンバージョン単価(CPA)。指定したコンバージョン単価(CPA)でコンバージョンが最大限に獲得できるように入札単価が設定される。

・目標広告費用対効果(ROAS)。指定した目標広告費用対効果(ROAS)でコンバージョン値(売上金額など)を最大化するよう入札単価が設定される。

・コンバージョン数の最大化。予算内で、できるだけ多くのコンバージョンを獲得するために予算が消化されるようになる。

・コンバージョン値の最大化。予算を過不足なく消化しつつ、最大限のコンバージョン値(売上金額など)を得られるよう入札単価が設定される。

上限入札単価はコンバージョン率で決まります。(これらはスマート自動入札の話です)

詳しい算出方法は本に譲りますが、結果だけ書くと以下になります。

クリック単価=コンバージョン単価(CPA。広告酒が目標として入力する金額)×コンバージョン率(過去の実績と「シグナル」で予測)

シグナルは自動入札価格を調整するために参照しているデータのことで、例えば、デバイス、所在地、地域に関する意図、時間帯、広告のフォーマット、Webサイトでの行動などかなり多数あります。

自動入札の中で最も基本的な入札戦略が「目標コンバージョン単価(CPA)」で、目標値として設定する値は「ROI」から考えます。

「ROI」は「利益÷広告費×100」の計算式で算出される指標で、ROIの数値が100%の時が損益分岐ラインとなります。

複数商品がある場合は「目標広告費用対効果「ROAS」を利用します。

3つの「タグ」(Googleタグ、コンバージョンリンカータグ、コンバージョントラッキングタグ)をWebサイトに設置して「コンバージョン」を計測します。

「GTM(Googleタグマネージャー)」を使ってタグを設置します。

コンバージョンの計測日は「広告がクリックされた日」というのも要注意ポイントです。

基本は売上総利益(粗利)から逆算して予算を決めます。

販売価格1万円で、売上総利益(粗利)が4000円の商品Aの購入をコンバージョンとしている場合、1回のコンバージョンにかけられる広告費は4000円が上限です。

キャンペーンタイプが「検索」であれば、「キーワードプランナー」を使うことで特定の検索語句のおおよその月間検索数と、クリック単価の予測値を調べることができます。

Chapter2ではGoogle広告のアカウント作成について書かれています。

https://ads.google.com/intl/ja_jp/home/ にアクセスします。(以下、省略)

GoogleタグマネージャーのWebサイトを表示します。

https://marketingplatform.google.com/intl/ja/about/tag-manager/ にアクセスします。(以下、省略)

WordPressの管理画面から「Site Kit by Google」プラグインをインストールし、設定で「タグマネージャー」をクリックし、コンテナIDが正しいことを確認し、アナリティクスは設定せずに完了をクリックします。

その後も設定が長いので詳しくは本に譲ります。

Chapter3では「検索広告」運用型広告の基礎が書かれています。

Googleの検索結果に「スポンサー」と表示されるエリアに載っているのが広告枠です。

検索広告の掲載場所は「広告ランク」によって決まります。

「マッチタイプ」は「キーワード」が広告を表示させる「検索語句」の範囲を指定する機能で、キーワードに必ず登録する必要があります。

「マッチタイプ」には「完全一致」([ ]で囲む)、「フレーズ一致」(” ” で囲む)、「インテントマッチ」(何も記号をつけない)があります。

一般名刺の「ビッグワード」には注意が必要で、これは検索数が多いだけにあっという間にキャンペーンの1日の予算を消化してしまう可能性があります。

詳しくは本を読んでください。

119ページからの以下は読んでおらず、項目だけ紹介しておきます。

Chapter4では「ショッピング広告」ECサイト運営者が必ず実施することについて書かれています。

Chapter5では「ディスプレイ広告」圧倒的多数のユーザに接触できることについて書かれています。

Chapter6では「動画広告」YouTubeに広告を配信する方法について書かれています。

Chapter7では「デマンドジェネレーション」Googleのサービスに配信できる魅力について書かれています。

Chapter8では「アプリ広告」GooglePlayに広告が配信できることについて書かれています。

Chapter9では「P-MAX」Googleの技術を結集した究極の自動化について書かれています。

118ページまでしか読んでいませんが、まったくの初心者にとっても非常にわかりやすく参考になったので星5つとします。(実用書で役立ったのなら出し惜しみせず、星をつけます)

いちばんやさしいはじめてのGoogle広告の教本 人気講師が教える運用型広告の基礎と実践

評価★★★★★

Amazonレビューだと、58件のうち、星5つが68%(僕が該当)、星4つが18%、星3つが11%ですね。

2025年8月日に読んだ小説「国宝 上 青春篇」

2025年8月日に吉田修一氏の小説「国宝 上 青春篇」を途中まで読みました。

2021年9月発売。

話題の作品なので期待大で38ページまで読み進めたところ、あまりにも退屈で損切りしたくなるほどでした。

変な文体ですし、一向に話が進展せず、ストーリーで理解させるよりも解説のような感じでつまらないです。

ようやく事件が起き、展開しましたが、この作品は映画を見た後に読むのと、映画を見ない状態で読むのとでは理解度や印象がかなり異なると感じました。

映像映えはしそうな作品ですが、文章で読むとそこまで面白いか?と感じてしまいます。

48ページから第二章に入りますが、58ページまで読んであまりにも退屈で苦痛なので損切りしました。

映画が絶賛されているので、映画を見ることにします。

下巻は読みません。

最近の東野圭吾は凡作が多いとはいえ、最低限、文章できちんと最後まで読ませる筆力はある上に、映像化にも適していたのですね。

映像化には向いていても、小説で読むとここまで苦痛で退屈な作品があるのは初体験でした。

406ページあるうちの、58ページ(約8分の1)まで読んでこれなら、その先もだいたい予測できてしまいます。

また、文章で場面のイメージがしにくいのです。(映像映えはする作品でしょうから、映画が最適です)

評価★(58ページで損切りしたので正確な評価は不能)

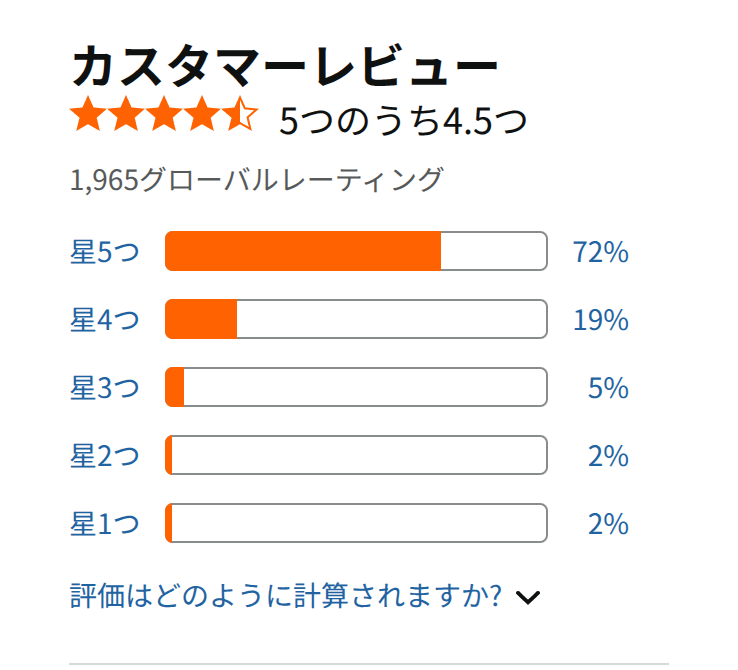

Amazonレビューだと、1965件のうち、星5つが72%、星4つが19%、星3つが5%、星2つが2%、星1つが2%でした。僕は低評価なので少数派ですね。