どうも、太陽です。

この記事では、これまでの名作と今後楽しむコンテンツのリストを共有します。

興味のある方は、ぜひ続きをお読みください。

2024年夏から始まるエンタメ旅:これまでとこれからの視聴記録PART11

2025年8月20日に読んだビジネス書「人事のプロが教える「自分の軸」の見つけ方と使い方「絶対」価値観。」

2025年8月20日に梅森浩一氏のビジネス書「人事のプロが教える「自分の軸」の見つけ方と使い方「絶対」価値観。」を読了しました。

2023年3月発売。

「絶対」価値観。 人事のプロが教える「自分の軸」の見つけ方と使い方

15の絶対価値観「出世」「競争」「愛」「創造性」「安定」「名声」「家族」「自由」「健康」「誠実」「つながり」「知識」「快楽」「信仰」「富(お金)」のなかから、本の袋とじにある1回限り使用のパスコード利用による「バリュー・ファインダー」テストを受けて、5つの絶対価値観を炙り出せます。

(中古本だと、パスコードが使えず、バリュー・ファインダーテストが受けられません)

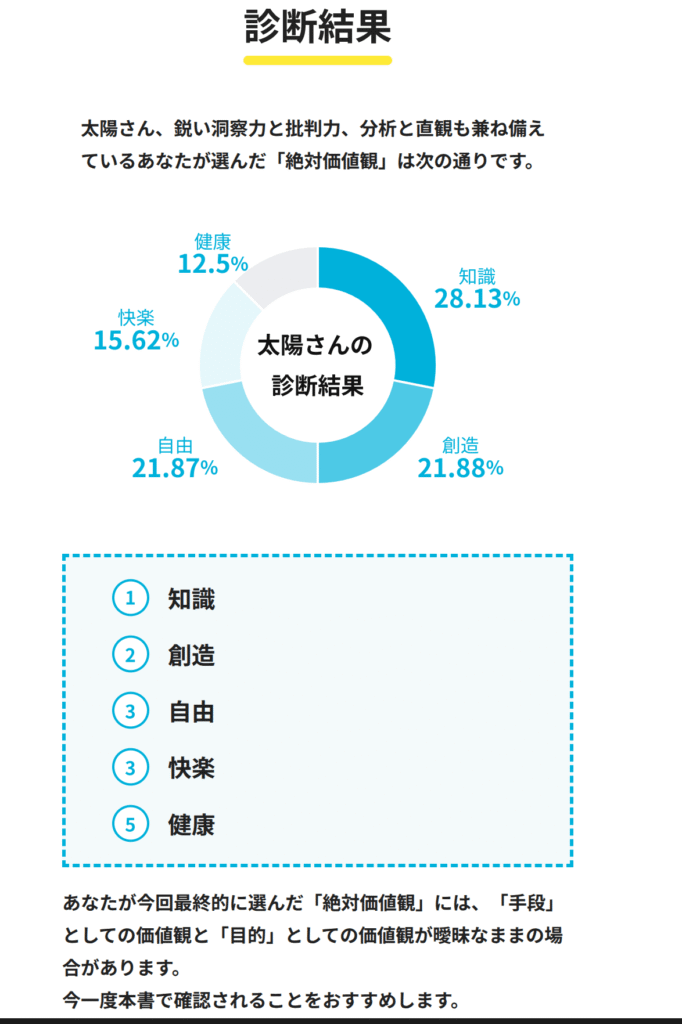

僕の結果は以下です。

1位が知識28.13%、2位が創造21.88%、3位が自由21.87%、4位が快楽15.62%、5位が健康12.5%となりました。

診断の最後に、健康と競争のどちらか1つを捨てるとしたらどれを捨てますか?と聞かれ、僕はさすがに競争を捨てたので、競争も上位に入っていたのでしょう。

出世も愛も安定も名声も家族も誠実もつながりも信仰も富(お金)も上位に入っていません。

快楽が4位に入っているのは音楽や運動や性行為やロマンスであり、グルメも旅行も入っていないでしょうね。

知識欲が高いから、これだけ情報収集(本やネットなど)に明け暮れているわけであり、創造の価値観も高いから、企画・発想が適性検査で1位であり、自由の価値観も高いから、セキュリティが脅かされる状況に我慢ならなかったというわけです。

大金持ちになる人の価値観はおそらく出世、競争、名声、富(お金)が入っていて野心ギラギラという感じでしょうか。

しかし、お金を直接的に求めすぎるとお金持ちから遠ざかりますし、結局は他人にとって価値ある何かを生み出せれば金につながります。

であれば、出世、競争、名声を追い求めてギラギラして競争力や知名度がある立場で稼ぐか、さらにつながりの価値観や愛や誠実が加わり、人脈のハブや信頼性で稼ぐか、メンタリストDaiGoさんのように(推測)、知識、創造、自由から好きなことをやり続け、結果的に金になるパターンもありそうです。

金にならなそうな価値観は安定、家族、信仰ですかね。

幸せという意味では逆に、安定、家族、信仰は幸福になりそうです。

メンタリストDaiGoさんは徹底的に戦わない、争わない、ブルーオーシャン戦略で生きており、競争の価値観はないでしょうが、僕は将棋もそうですし、テニスもやり、負けず嫌いな面が若干あり、テストステロンもありそうなので競争心が残ったのでしょう。

出世と富(お金)の価値観の人は野心ギラギラで、汚い手段を平気で使うイメージがあります。

だって、出世と富(お金)の価値観が上位であれば、それをどうしても欲しているわけで、そのための手段は軽視しているからです。(誠実など違う価値観が紛れ込んでいればまっとうなビジネスをしているのかもしれません)

また、僕は盛んに承認欲求がないと言っていますが、名声が上位の価値観にないことからもわかるでしょう。

成功者はなぜ寂しがり屋なのか。【ド級の富と名声を得た人達】【観察・分析】【彼らを癒せる人種は限られる】

この動画の要約は以下です。

成功者がなぜ孤独を感じるのかについて、金融営業経験者の視点から、**「どでかい山を登り切った大成功者」(資産何十億~何百億レベル)**に焦点を当てて分析しています。

これは一般的な経営者には当てはまらない、話者の個人的な観察に基づく推測です。

要点は以下の通りです。

• 「異常な」成功者の性質と孤立

◦ 世間一般に言われる「経営者は孤独」は、山を登り切った50歳以降の大成功者に特に当てはまります。

◦ 彼らは仕事や成功への**「トーン」(熱量)が尋常ではなく**、「資本主義の世界一本でど偉い熱量とトーンで登っていく」ため、話者は彼らを**「サイコパス」**と表現します。

◦ 彼らは利益追求やリスクテイクに極めて厳しく、この強烈なトーンに周囲はついていけず、人間関係の入れ替わりが頻繁に起こります。

◦ 感情的な楽しさや人との仲良しさを求めず、成功こそが全てだと考えています。

• 「人生の四季」の欠如

◦ 大成功者は、一般人が経験する「人生の四季」、つまり「子供の成長、会社での交流、時にはサボってゲームや映画を楽しむ」といった普通の人生経験を犠牲にしてきました。

◦ その結果、成功者となった彼らに、一般人が**「普通の一人間として」接することは極めて困難です。高校の同窓会のような場でも、資産何百億の成功者と一般の同級生では会話が成立しにくいのです。彼らは「成功者・大社長」という仮面を外すことができません**。

• 成功の後に訪れる「魂の寂しさ」

◦ 当初、彼らは普通の人生経験や人間関係を不要と考えていましたが、頂点に達した後、心の奥底である「魂」の部分で「やっぱ欲しい」「ちょっと寂しい」という感情が湧き出てきます。

◦ しかし、「脳」はその寂しさを認めようとせず、多くの成功者はこの「魂の寂しさ」にすら自分自身で気づいていないと推測されています。長年「止まれな」い状態で駆け上がってきたため、今さら「寂しい」と他者に打ち明けたり、自分自身でその扉を開くことができないのです。

• 寂しさを癒す「処方箋」としての夜のプロ

◦ この自分では開けられない**「魂の寂しさ」の扉を開くことができるのは、クラブのママやキャバ嬢といった「夜のプロ」たち**です。

◦ 彼らが提供するのは、**「実利的な性の解放や快楽」ではなく、魂の寂しさに対する「処方」(お薬)**です。

◦ 夜のプロが適している理由:

▪ 彼らは大成功者が孤独になった「構造」を理解し、「魂の扉を開けるスキル」を持っている。

▪ プロであること:一般人ではないため、本音を語りやすい。

▪ 異性であること:男性(大成功者)にとって、同性の相手とはビジネス視点が外れにくいが、女性相手にはビジネスの目線が外れる。

▪ 酒の力:酒を飲むことで「脳をバグらせ」、本音の寂しさを開示しやすくする。

▪ 「言い訳」の存在:成功者は「寂しいから来た」とは言いたくないため、「ママに誘われたから」といった言い訳があることで、体裁を保ちつつ魂の扉を開放できる。

• ママたちの「可愛い」の真意

◦ クラブのママが社長たちを「可愛い」と評することがあるが、これは若さや見た目の可愛さではなく、「何十年も止まれず、周囲に理解されないトーンで資本主義を駆け上がり、莫大な富と地位を得たが、人生の四季を捨てたことで魂の埋まらない部分がある」という、ある種の哀愁や同情を含んだ表現であると解説されています。

金持ちは出世、競争、名声、富(お金)の価値観が高く、つながり、愛、家族の価値観は低いからこそ、事業や金銭的成功に邁進できたと思うのですが、それでも頂点に立った後は虚しさを感じるのですかねー。

彼らの本当に望む価値観は何だったのでしょうか。

この本はかなりの気づきを与えてくれました。

金を稼ぐにしても、幸福になるにしても、その人自体の価値観ありきでやらないとズレが生じ、うまくいかないと思います。

あくまで自分の価値観やリソースを元にするべきで、他人を参考にするのは良いですが、真似てばかりではだめでしょう。

知識と創造と自由が上位であり、まさにこの価値観に沿った人生を送っています。

自分に正直に生きると、結果的に価値観テストもそのように反映されますね。

家族、愛、つながりの価値観が上位の人は結婚するでしょうし、僕のような価値観の人は独身でも問題がないと言えます。

安定が上位の価値観の人は公務員や大企業やサラリーマンをやるでしょう。

活用する立場におらず、溜め込むだけの知識は立場にいて試行錯誤し、実践する経験者にはジャンルによりますが、かなわないと僕は考えています。

しかし、世の中の多くの人は知識武装や情報をシャワーのように浴びることを軽視しているのも事実でしょう。

知識の価値観が1位である僕は好きだからこそ自然に長く続けられるわけで、活用する意識は実践の経験者よりも弱かったと思います。

この本を読んで、自分の生き方は正解であった、もしくは少なくとも自分に嘘をついておらず、正直に生きてきたのだなと再確認できました。

また、価値観は本によれば遺伝というよりも幼少期から徐々に形成されていくものであり、であるならば後天的要素が大きく、当然、世界各国で占める価値観は異なります。

日本の信心深さは対象77カ国中77位の最下位ですが、欧米人の価値観には家族と信仰・宗教心が入ることが多いです。

アメリカ・カナダ(北米)だと、自由、経済的安定、達成感が上位ですが、ヨーロッパ、特にドイツでは宗教心が上位にランクインします。

ちなみに、北米で選択されない価値観としては秩序となり、治安の悪化や行儀の悪さも頷けます。

富(お金)の価値観が上位で、努力し、邁進しても結果的に金持ちになれるかはわかりません。

絶対価値観とは私達が最初に立ち戻るべきものであり、心のよりどころだと本には書かれています。

また、会社にも社風や価値観があり、応募者にも価値観があるのであれば長続きするためには双方の価値観が合致していなければなりません。

著者は健康の価値観があるのにダイエットで痩せられず、理由として上位に快楽の価値観があるからではないか?と見ています。(言行不一致の価値観もあります)

Gravityルームで、ある高校1年生は以下の結果でした。

愛、お金、自由、創造性、健康です。

家族も6位に入っており、つまり、愛する人と結婚したいし、愛する者のためにお金が必要なのと自分の余裕のために自由を欲しています。

あるインテリの人は以下の結果でした。

快楽、富、健康、自由、知識です。

快楽のために、富と健康が必要で、さらに自由が欲しく、5位以下は特になかったのですが敢えて知識を入れたそうです。

(要らないのは信仰、愛、出世、創造性、家族。出世が要らないのは大企業ですでに高給だからで、家族は既婚者なのにこの中で選ぶとすれば要らないものだそうです。愛はフィクションだとも言っています)

もう1人は以下の結果でした。

快楽、健康、自由、富、名声です。

快楽とはウィスキー、単車に乗ること、性行為、称賛(承認欲求)、温泉とのこと。

ウィスキーを飲むにも、その他の快楽を得るためにも健康じゃないと楽しめないから。

名声は多くの人じゃなくても、誰かに認めてもらいたいそうです。(死んだ後も、子孫や親友などにきちんと記憶に残してもらいたいそうです。特攻隊は自分を犠牲にして残された人のための行動ですが、特攻隊の気持ちがよくわかるそうです。今の自分があるのはご先祖様がいるからだということです)

さらに、反西洋主義で、例えばアメリカ人(さらに乗っかる日本人)がイランなどをバカにする姿(アメリカ映画に多い)に対し、怒りを覚えているそうです。

政治、宗教、学歴の話題を出すと揉めると言われますが、価値観の違いとインパクト(影響度)が大きいからでしょう。(分かり合えない度が高い)

また、高校1年生は過去、現在、未来を10で比率で分けるとしたら、過去2、現在7、未来1で、反西洋主義の人は過去7、現在2、未来1だそうです。(過去に縛られた比率の人はこういう思考の傾向があるのかもしれません)

ここまで価値観がバラバラで多様性があれば、人間同士、深い理解などできないなぁと思いました。

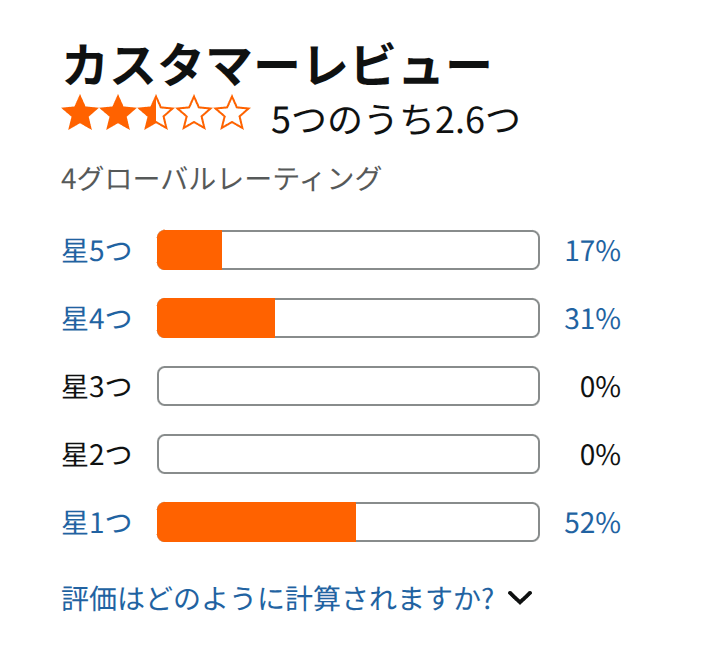

気づきが多かったので星4つとします。

評価★★★★

「絶対」価値観。 人事のプロが教える「自分の軸」の見つけ方と使い方

Amazonレビューだと、5件のうち、星5つが17%、星4つが31%(僕が該当)、星1つが52%でした。5件しかレビューがないので、極端な結果です。

2025年11月6日に読んだ新書「テクノ・リバタリアン 世界を変える唯一の思想」とはどういうことか」

2025年11月6日に橘玲氏の新書「テクノ・リバタリアン 世界を変える唯一の思想」を読了しました。

2024年3月発売。

橘玲氏によるテクノ・リバタリアンという造語?を理解したいと思い、読みました。

そのためには、以下の3つの思想への理解は重要です。

リバタリアニズム。「ひとは自由に生きるのが素晴らしい」

リベラリズム。「ひとは自由に生きるのが素晴らしい。しかし平等も大事だ」

共同体主義(コミュニタリアニズム)。「ひとは自由に生きるのが素晴らしい。しかし伝統も大事だ」

近代国家を成立させたフランス革命の象徴は以下の3つです。

「自由」(なにものにも束縛されない。例。私的所有権)

「平等」(身分制を脱し、人種や性別、国籍や宗教の違いによって人を差別しない平等さ)

「友愛(共同体)」(家族や仲間(友だち)といった共同体(コミュニティ)からの承認がないと、社会的な動物であるヒトは幸福を感じられない)

自由主義、平等主義、共同体主義はチンパンジーにみられるような正義感覚ですが、正義感覚がないのにきわめて影響力が大きな政治思想が登場し、それが「功利主義」です。

功利主義者は「最大多数の最大幸福」で、なにがよい政治かは結果で判断すべきとし、なにが正しくてなにが間違っているのかは事前にわからないので、いろいろとやってみてうまくいったものが正しいと決めてしまうプラグマティズムにも発展しました。

すぐれた経済政策とは社会にもっとも大きな効用(=富)をもたらす政策となりました。

一方、原理主義者はなんらかの価値の源泉があらかじめ存在すると考え、リバタリアンであれば自然権=自由であり、リベラルなら自由を含む人権になります。

リバタリアンは功利主義を受け入れておらず、古典的自由主義や、リベラルのケインズ派(国家への市場への介入を擁護)と手を携えるのは、原理主義という価値において補強しているからに過ぎません。

原理主義者はいっさいの妥協を許さず、己の価値を信じる一方、共同体主義も同じで、過激な右翼活動家は天皇の価値をわずかでも毀損するものを許しません。

対して、功利主義者は生命の重さを計量するような冷酷さがあり、治療の優先順位は子どもや若者が優先され、高齢者や持病患者は後回しになります。

こういう冷たさを拒否するならばなんらかの原理(正義)により、善悪を判断するしかないでしょうが、世界はあまりに複雑なので、どのような原理も自己矛盾をきたし、問題を抱えています。

正義をめぐる4つの立場(政治思想)は「すべての理想を同時に実現することができない」というトレードオフであり、自由で平等で共同体の絆のある功利主義的な(効用を最大化する)社会で暮らしたくてもかなわないのです。

知識社会(遺伝で決まる)での自由競争なら富は一部に集中し、格差が広がり、それを平等にしようとすれば国家が徴税で市場に介入せざるを得ず(要は分配問題)、自由を犠牲にしない平等(平等を犠牲にしない自由)はないです。

一方、共同体主義者は歴史や文化、伝統によって支えられた共同体(コミュニティ)こそが幸福への道だとして、共同体を守るために個人の自由に一定の制約を課します。

しかし、リベラルとリバタリアンは経済的な不平等を容認するかで激しくぶつかりつつも、自由であるべき個人を共同体の下位に置きたくありません。

それに対して、功利主義者は、正義の感情的基盤とは関係なく合理性によって幸福を最大化できる制度を構築しようとし、ある面では正義感覚と一致しても、多くの場合、人々の感情を逆なでします。

功利主義者は私的所有権(市場経済)を重視するリバタリアニズムと相性がよく、テクノ・リバタリアンは自由を重視する功利主義者のうち、きわめて高い論理・数学的能力をもつ者たちのことです。

共同体主義のなかでもっとも功利主義から遠い「保守の最右翼」は、日本古来の伝統を重んじ、武士道など日本人の美徳を説きます。(その右には極右やネトウヨがいます)

一方、左翼の市民運動活動家は、大企業や富裕層への課税によって社会福祉を拡充し、すべての社会的弱者を国家が救済すべきだと主張します。(さらに左には革命を目指す極左がいます)

左翼と右翼は不倶戴天の敵だと思われがちですが、実は市場原理(功利主義)を否定することで一致しています。

リバタリアニズムと功利主義は国家の過度な規制に反対し、自由で効率的な市場が公正でゆたかな社会を作ると考えます。(日本では新自由主義(ネオリベ)と呼ばれます)

原発事故だと、主張が対立し、功利主義者は電力の安定供給を維持し、金融市場の混乱を避けるために国家による電力会社の救済を容認しますが、リバタリアンは市場原理を貫徹して電力会社を破綻させ、株主や債権者がルールに則った責任をとることを求めます。

また、国家を唯一の共同体とする「コミュニタリアン右派」が典型的な保守だとすれば、マイノリティを含む多様な共同体を尊重する多元主義(プルーラリズム)の「コミュタリアン左派」はリベラルと親和性が高いです。

日本は個人よりも世間が重視されており(欧米は自己責任によって自由に生きる個人を基礎としたリベラリズム)、右も左もその多くは共同体主義者で、コミュニタリアン左派なのです。

ジョナサン・ハイトの6つの道徳基盤はどれも人間の本性から生じますが、その受け止め方は右派(保守派)と左派(リベラル)で大きく異なります。

「安全・危害」(子ども(家族)を保護しケアする。弱い者を守る)であれば、子どもを守るはサイコパスでない限り、すべての人に共有されていますが、共同体主義者(保守派)は「自分たちの子どもや家族を守る」になり、共同体への忠誠心をあまりもたないリベラルは「虐げられているすべての子どもを守る」になります。

「公正/不正」(協力する者に報い、不正を働く者を罰する)であれば保守派は機会の平等を重視し、公正な競争の結果が不平等になるのは当然だとし、報酬は各人の貢献の度合いに応じて分配されるべきだとし、リベラルは機会の平等を認めつつも、社会の不平等(格差)が限度を超えて広がることも不正だと考えるので結果の平等、すなわち富める者から貧しい者への所得移転が正義になります。

「自由/抑圧」(自由と私的所有権を尊重する)であれば、抑圧への嫌悪(自由の称賛)は両者で共通するものの、リベラルが「独裁権力」を自由を抑圧する元凶と考えるのに対し、保守派は「勤労の倫理を踏みにじる不道徳な者たち」が自由の敵だとし、「自分でまいた種は自分で刈り取れ」「無責任な怠け者はその報いを受けるべきだ」と主張しますが、この自業自得の自己責任の論理は「俺たちが稼いだカネを働きもしない奴らが奪っていく」ことへの道徳的な怒りなのです。

解釈の違いはあれど、「安全・危害」「公正/不正」「自由/抑圧」の価値を保守派とリベラルが共有するのに対し、「忠誠/背信」「権威/反抗」「神聖/戯れ」の3つの道徳基盤は保守派(共同体主義者)にあってリベラルにはありません。

「忠誠/背信」(共同体の結束を強める。仲間意識。愛国心)は保守派にとってアイデンティティであり、太平洋戦争への特攻隊への共感が象徴です。

「権威/反抗」(階層のなかで(上位や下位の者と)有益な関係を結ぶ。支配と服従)は、目上の者を敬い秩序を重んじる態度で、江戸時代の武士の価値観であり、儒教の説く道徳でもあり、この道徳観を持つ者は権威や秩序に従いますが、これは専制君主や被支配者の関係ではなく、親子関係に近いつながりだと感じています。

「神聖/戯れ」(不浄なものを避け、精神や身体を清浄に保つ。宗教感情)は、神を人よりも上位に置く道徳観念で、イスラーム原理主義者だけでなく、キリスト教やユダヤ教、あるいはヒンドゥーの原理主義(ファンダメンタリズム)が典型であり、この感情がきわめて強力なのは「汚いもの」「腐ったもの」「穢れたもの」に嫌悪を持たない個体は感染症などで淘汰されてしまったからで、その反面この感情はインドのカースト制を例に挙げるまでもなく、差別を生み出す元凶になっています。

共同体への忠誠、権威への服従、神への崇拝(戯れの嫌悪)という道徳基盤は、歴史的には重要でしたが、ゆたかな先進諸国の世俗的な社会で高い教育を受けた人たちがバカにするものばかりです。

典型的なリベラルは、共同体への忠誠よりも個人の自由を、権威への服従よりも反抗(セックス・ドラッグ・ロックンロール)を称揚し、市民が「主権者」だとして、その上に立つ「神」を非科学的なものとして退けます。

その一方で、ヨガや神秘思想などスピリチュアルなものにリベラルは強く惹かれ、現代社会で保守がリベラルを圧倒しているように見えるのは保守派は「安全」「公正」「自由」「忠誠」「権威」「神聖」の6つの道徳基盤をすべてそろているのに対し、リベラルは「忠誠」「権威」「神聖」の3つを無視し、「安全」「公正」「自由」しかないので、この両者が争えばどちらがより多くの支持を得るかということになります。

自分らしく生きるリベラルな社会では「わたしらしく輝くこと」の障害になる共同体の拘束、権威への服従、神からの命令などはすべて拒絶します。

また、2000年代になってから日本の若者は「保守化・右傾化」したといわれましたが、夫婦別姓、同性婚への支持は若年層では8割をこえていて、これまでリベラルを自称していた政党(自民党など)が高齢者の既得権益を維持する守旧派と化したので、若者や現役世代から見捨てられただけであり、日本も世界もリベラル化のまっただ中なのです。

リベラル化は「自由に生きるのは素晴らしい」という価値観であり、人種、性別、性的指向、性自認などの「アイデンティティ」に敏感になり、こうした差別や偏見は世界的に嫌われました。

しかし、アイデンティティは抑圧され、差別されたマイノリティの特権ではなく、欧米では社会からも性愛からも排除された(主に低学歴=非大卒の)白人男性を中心に、「抑圧され、差別されたマジョリティ」のアイデンティティ化が進んでいます。

白人史上主義のポピュリズムは白人の優越を唱え有色人種を差別しているというよりも、その実態は「自分が白人であるということしか誇れるものがない」マジョリティのアイデンティティ運動であり、日本社会のネトウヨも自分が日本人であるということしか誇るもののない「日本人アイデンティティ主義者」と定義できます。

リベラル化が進めば進むほど、マイノリティだけでなく、(知識社会から取り残された)マジョリティのあいだでもアイデンティティが強く意識され、両者が対立します。

リベラルはまったく理解しようとしないが、リベラルな政策によって保守化(マジョリティのアイデンティティ化)に対抗しようとしても、効果がないどころか、保守派の憎悪と抵抗はますます激しくなるだけです。

P42までまとめましたが、これらの知識の基盤があったうえで、本書のテクノ・リバタリアンへの理解が進みます。

人間が深く分かり合えないのは仕方ないと痛感します。

BIG8(橘玲氏提唱)と価値観や今回の政治思想などあまりに重ならない部分がある人が社会には多すぎます。 完全な平等はないという前提と、完全に相性が合う人間はほぼいないという前提を持ちつつ、社会に適応するしかありません。

この分かり合えない社会で、仲介役となるのが貨幣であり、富を交換し、社会生活と文明を維持しています。 3つの空間で人々は生きていますが、一番外の貨幣空間は金で成り立っています。

世の中の人々が完全に心底分かり合うのは無理だから、どこかで妥協するか、距離感に注意が必要と言えます。 距離が近ければ相互にたくさんの粗が目に見えて、違和感を感じますし、相性が悪くても距離が遠ければそこまで問題はなく、距離感は重要ワードです。

距離感を誤ったことにより、世の中の多くの問題は生じており、 中居くん騒動しかり、推しへのストーカー、さらに僕への違法犯罪集団などがあります。

お互いの合意なく、強引に境界線を超えて距離をバグって認識した行動の末路です。

また、リベラル(ひとは自由に生きるのが素晴らしい。しかし平等も大事だ)と共同体主義(コミュニタリアニズム)(「ひとは自由に生きるのが素晴らしい。しかし伝統も大事だ」)はどちらも弱者側であり、リベラルは金持ちから富をぶんどって分配を重視し、共同体主義は自由を侵害しつつ、仲間で群れを作り、それ以外はどうでもいいという弱さがあります。

いっぽう、リバタリアニズム。「ひとは自由に生きるのが素晴らしい」は市場経済重視派で、それが社会を最適化すると信じ、それと似たタイプの功利主義者は最大多数の最大幸福と合理主義者ですが、弱者に厳しい一方、功利主義者の一派のテクノ・リバタリアンはイーロン・マスクのように頭脳で社会に貢献し、大金持ちになっています。

リベラルも共同体主義者も弱者で、リバタリアニズムと功利主義者(テクノ・リバタリアン)は強者ですが、後者を排除しすぎると国家の富が失われることを自覚しており、攻撃しすぎるのを控えます。

国に富をもたらすのは後者側であり、例えれば一家の大黒柱であり、彼らがいなくなったら、リベラルも共同体主義者も結果的には困るのです。(余計に貧乏になる)

戦争でも結局はハイテク兵器で勝敗が左右され、それを生み出すのがテクノ・リバタリアンであり、テクノ・リバタリアンが自らの頭脳で金持ちになるのを認めつつ、彼らは少数派なので、リベラルも共同体主義の多数派もうまく飼いならしたいのです。

また、リベラルも共同体主義も富を生み出そうとする意識は希薄で、だからこそ弱者側です。

この論理を理解しているトランプ大統領は以下の記事にあるように自国のIT企業を重要視し、他国によるデジタル課税国に追加関税の警告を出したと思われます。

トランプ大統領が自SNSで「アメリカと素晴らしいテクノロジー企業に敬意を示せ、さもなければ、どんな結果になるか考えろ!」と投稿しデジタル課税や関連規制に激怒、規制を撤廃しないすべての国に対し新たな追加関税を課し半導体の輸出を制限すると宣言

ちなみに、保守派はリベラル派よりも「AIが選んだオススメ」を受け入れやすいそうです。

保守派はリベラル派よりも「AIが選んだオススメ」を受け入れやすいとの研究結果

ところで、本には自閉症者は過度なシステム化脳をもっており、男性に自閉症が多いのは胎児のときに浴びたテストステロンが関係している、さらに相手の感情と自分の感情を重ね合わせる「感情的共感(相手が泣いていると自分も悲しくなる)」と、相手がなぜそのような感情を抱くのかを理解する「認知的共感」(泣いている相手を見て、その理由を察知する)があり、後者は「心の理論」と呼ばれるが、自閉症者はこの理論をうまく構築できないと書かれており、驚きました。

僕の印象だと、自閉症者は認知的共感を訓練で発達させて、パターン認識を強化し、健常者に擬態している人もいると思ったからです。

むしろ、感情的共感ができないのかと思いきや、逆だという主張に驚きました。

とはいえ、シリコンバレー成功者に多い自閉症傾向者はハイパーシステマイザーであると同時に「パターン・シーカー(パターンを追う者)」であり、これを人間観察して適応させられる人もいるのでは?と推測します。

一般的にシリコンバレーの成功者はSQ(論理・数学的知能)が高く、EQ(言語的知能)は低く、2つとも高くなることは難しいです。

以下の記事では、サイコパスは実は「感情的共感・情動的共感」が低いだけで、認知的共感力はあると書かれており、だからこそ有能に振る舞うことができるのでは?と思います。

自閉症者は感情的共感はできて、認知的共感が弱いらしいので対照的です。

https://yuchrszk.blogspot.com/2025/08/blog-post_26.html

「サイコパス=共感力ゼロ」は本当に正しいのか?をガッツリ調べたメタ分析の話

テクノリバタリアンの大半はアナキスト(無政府主義者。クリプト・アナキストも含む)ではなく、総督府功利主義者で、不死のテクノロージを手に入れようとし(死を恐れる)、安全を放棄せず、世界が自分を脅かしていると考え、リバタリアン的な自由を欲しつつも、功利主義の要素が入る自由抑制や統治(監視社会)であれば良しとします。(さすがに治安が悪くなり、命が失われたら、自由が享受できなくなります)

だから、テクノリバタリアンのピーター・ティールは政府を批判しながらも、パランティアという会社を通して政府へ監視システムの技術を提供するという一見矛盾した行動が矛盾していないとわかります。

功利主義者の統治は、トロッコ問題のような難しい意思決定の場面でも数値の損得で冷静に意思決定し、個人の倫理観は傷まず、政府が賠償金など責任をとります。(例えば、「いかなる場合でもより少ない犠牲でより多くの生命を救え」というルール)

Gravityで聴いた話によると、「AI開発者の動機は不老不死で、中国でAI促進されているのも習近平が不老不死を欲しがっており、それに忖度した」と言い、僕は「そんな動機で?」と疑問を抱いたが、この本にはピーター・ティールのような賢い人ほど、幼少期に死を過剰に恐れる性質があると書かれており(ホリエモンも死を恐れていた)、それが不老不死を避けるための技術開発への夢に進むと知り、僕の想像を超える世界があるのだなと実感しました。

功利主義者は、善意もパフォーマンスと考えるべきで、同じ1万円を慈善活動に投じるなら、たまたまテレビで見た「かわいそうなひとたち」に寄付するのではなく、自分のお金がもっとも有効に使われる(同じお金でより多くの生命を救うことができる)プロジェクトを支援すべきと考えます。

さらに、「効果的な利他主義者」は、苦しい家計から捻出した善意の1万円よりも、大富豪からの1億円の寄付のほうがずっと価値があるとし、なぜなら1万円で1人の生命が救えるとすれば、1億円では1万人が救えるからです。

ここから、優秀な若者がボランティア団体で働くのはコスパが悪く、ウォール街などの高給の仕事について、その給与からより多くのお金を効果的な慈善団体に寄付すべきとし、どの善意団体が効果的かは、理念(きれいごと)や著名人のお墨付きではなく、ランダム化比較試験によって客観的に数値化して判断します。

バンクマン=フリードはこの教えにしたがい、ウォール街で働き、29歳にして250億ドル(約3兆8000億円)という莫大な資産を築き、美食とは無縁のヴィーガン(完全菜食主義者)で、香港で友人とシェアルームに住み、いつもTシャツと短パン姿で、質素な生活を送っていると誰もがおもっていましたが、2022年にFTXが破綻すると、100億ドル近い顧客資産を流用していたことが明らかになり、現在は詐欺罪など7つの容疑で逮捕・収監されており、その罪状をすべて合わせると最大で懲役115年の刑が科せられるといいます。

ノブレス・オブリージュを言うなら、「効果的な利他主義者」の価値観で生きるべきで、本当に能力があるなら、「富豪になり、寄付をすればいい」と思っていましたが、バンクマン=フリードマンが模範かと思いきや、裏で詐欺行為を行っていたとしり、高潔な人間などレアなのだなと思っています。

クリプト・アナキストは、あらゆる中央集権的な組織を拒否し、アルゴリズムによる信用以外は受け入れないが、サム・アルトマンの「ワールドコイン財団」による世界の80億人にUBI(ユニヴァーサル・ベーシックインカム)支給についても、問題が生じています。

ボットを使えば、1人で何千件、何万件以上のBIを受け取ることができてしまうので、機械と人間を区別するのが不可欠ですが、政府のデータベースとの照合や窓口でスタッフが「人間であること」を確認したうえで虹彩情報をスキャンし、(重複することのない)唯一無二の個人IDである「World ID」を付与するという、アナログな手段を採用しましたが、中央集権的です。(ワールドコイン財団が虹彩データを悪用しないかどうかは財団の誠意を信じるしかありません)

人間と非人間を区別する良いアイデアはなく、ソーシャルグラフ(人間同士の結びつき)をベースにする本人認証でも、その5人が人間であることを誰が認証するのか問題が生じ、またWorld IDにしても、ユーザーが死亡したときにアカウントを抹消することができず、いつまでもUBIを支給しつづけるので、この問題を解決するには、政府が発行する死亡証明書と突き合わせる以外にありません。

グレン・ワイルは「ラディカル・マーケット」という本を出しており、私有財産を否定しつつも、それによって共同体を再生しようとしています。

提唱するのは「共同所有自己申告税COST」であり、私有財産に定率の税(年7%)を課すことで、金持ちが不動産をむやみに無駄に保有し続けることがなくなり、不動産価格が3分の2から3分の1になり、必要な人たちに分配され、そして人々は課税されない人間関係により大きな関心を抱く(共同体・コミュニティ)ようになる、いわゆるUBI(ユニヴァーサル・ベーシックインカム)に似た制度になります。

COSTの世界では、都心の真ん中で空き地を駐車場にしておくようなムダなことはできなくなり、その土地の活用にもっとも高い値段をつけた業者が購入し、一定の規制の下で、COSTを上回る利益がでるように開発することになります。

次のアイデアは、「ラディカル・デモクラシー」であり、これは「平方根による投票システム」で、このQV(クアドラティック投票)の特徴は、有権者の平均的な民意に反して(特定の団体や主義者のために)極端な主張をする政治家を排除する効果があります。

そして、これはマイノリティの主張がなんでも通ることでもありません。(死刑廃止論者の主張は通りません。一方、夫婦別姓や同性婚は通る可能性があります)

それ以外にも、移民労働力の市場を創造するビザ・オークション(個人間ビザ制度VIP)、機関投資家による支配を解く反トラスト規制、プラットフォーマーに「労働としてのデータ(個人情報)」の対価を払わせるデジタル労働市場などを提案しており、とくに、IT企業がデータの対価を支払えば「4人世帯の所得の中央値は2万ドル(約300万円)以上増える」といいます。

ラディカル・マーケットの下では、すべてのモノが「使用価値」で評価されることになるので資産による格差はなくなる一方、誰もが平等になるのではなく、わずかなCOSTしか支払えない人と多額のCOSTを払って優雅な生活をする人がいて、なぜなら「個人が生まれ持った能力」には違いがあるからで、COSTが実現する「自由で公正な市場」では、経済格差は「能力格差(メリトクラシー)」のみとなります。

その格差をなくしたいのなら、「COSTを人的資本に拡張」することが考えられますが、大きな才能をもつ人に、才能に応じてCOST(税)を支払わせることができるのか、ワイルも懐疑的です。

この新書を完全に理解するにはそれなりの知能や前提知識が必要ですが、かなりの良書なので星5つとします。

評価★★★★★